У меня странное столкновение рабочих циклов: с одной стороны — сегодня первый день нового семестра (и у меня волосы дыбом стоят от количества студентов, записавшихся ко мне); с другой стороны — сегодня же был последний семинар курса про British Historical Fiction, который я вела по зуму для студентов Регенсбургского университета.

Этот курс на меня свалился почти случайно. Прошлой весной коллега по historical fiction research network написал (не мне лично, а в общую рассылку по нетворку) про вот такую возможность — поучить для факультета англистики Регенсбурга, выбор темы максимально свободный. Обычно они нанимали только докторантов из EUI, а в этот раз решили кинуть сеть пошире. Я в тот момент была в подвешенном состоянии относительно моего будущего, поэтому за возможность эту уцепилась: денег предлагали всего-ничего (если бы у университета были деньги, они бы преподавателей на нормальные контракты нанимали, а не вот это все), зато это была бы приятная заплатка на мое CV, останься бы я осенью без полноценной работы. Без работы я, как известно, не осталась, но и от возможности этой отказываться не стала, посчитав, что CV от такого только краше будет, "всего-ничего" денег можно будет потратить на что-нибудь приятное (например, десяток сеансов психотерапии чтобы сбалансировать ущерб от переработок), а главное — это была возможность разработать курс по любимой теме.

В результате мы со студентами читали и обсуждали Уорнер, я поражалась разнообразию интерпретаций термина "исторический фикшен", а под конец мы просто весело болтали (с парой-тройкой самых активных) об интересных исторических фильмах-тв и что их делает интересными. По-хорошему работа не совсем закончена, мне еще дюжину эссе от них проверять весной и оценивать по странной немецкой системе (от одного до четырех с промежуткам в 0.3 и 0.6?..), но сегодня я все же расчувствовалась. Буду скучать по моим немецким детям.

Этот курс на меня свалился почти случайно. Прошлой весной коллега по historical fiction research network написал (не мне лично, а в общую рассылку по нетворку) про вот такую возможность — поучить для факультета англистики Регенсбурга, выбор темы максимально свободный. Обычно они нанимали только докторантов из EUI, а в этот раз решили кинуть сеть пошире. Я в тот момент была в подвешенном состоянии относительно моего будущего, поэтому за возможность эту уцепилась: денег предлагали всего-ничего (если бы у университета были деньги, они бы преподавателей на нормальные контракты нанимали, а не вот это все), зато это была бы приятная заплатка на мое CV, останься бы я осенью без полноценной работы. Без работы я, как известно, не осталась, но и от возможности этой отказываться не стала, посчитав, что CV от такого только краше будет, "всего-ничего" денег можно будет потратить на что-нибудь приятное (например, десяток сеансов психотерапии чтобы сбалансировать ущерб от переработок), а главное — это была возможность разработать курс по любимой теме.

В результате мы со студентами читали и обсуждали Уорнер, я поражалась разнообразию интерпретаций термина "исторический фикшен", а под конец мы просто весело болтали (с парой-тройкой самых активных) об интересных исторических фильмах-тв и что их делает интересными. По-хорошему работа не совсем закончена, мне еще дюжину эссе от них проверять весной и оценивать по странной немецкой системе (от одного до четырех с промежуткам в 0.3 и 0.6?..), но сегодня я все же расчувствовалась. Буду скучать по моим немецким детям.

❤5👍2

Литография "Славянская баррикада" из коллекции Венского музея.

Две мысли: (1) какие именно визуальные детали маркируют эту баррикаду как славянскую? (костюмные элементы, это понятно, но наверняка ведь я не все ловлю); (2) единственная женская фигура с деревянной балкой на плече — прекрасна.

Две мысли: (1) какие именно визуальные детали маркируют эту баррикаду как славянскую? (костюмные элементы, это понятно, но наверняка ведь я не все ловлю); (2) единственная женская фигура с деревянной балкой на плече — прекрасна.

🤣3

С конференции Historical Fictions Research Network невозможно уйти без рекомендаций, что почитать-посмотреть, и на этот раз главным таким подарком стал польский фильм Niebezpieczni dżentelmeni (2022).

Зачин такой, как будто снимали для меня лично: Тадеуш (Бой-)Желеньский, Станислав Виткевич, Джозеф Конрад и Бронислав Малиновский просыпаются после вечеринки и обнаруживают на диване труп. Как он туда попал — никто не помнит, потому что прошлой ночью все радостно глотали пейотль, так что приходится начинать расследование, а дальше все по законам жанра. На дворе 1914 год и в камео появляются целый ворох польской богемы, Пилсудский и Ленин с Крупской. Все очень нелепо, смешно и задорно, немножко в духе Мэттью Вона. Ну и бонусом шикарные виды Закопане, деревянная архитектура и народный колорит (насколько аутентично, судить не могу, но красиво, особенно в HD).

Зачин такой, как будто снимали для меня лично: Тадеуш (Бой-)Желеньский, Станислав Виткевич, Джозеф Конрад и Бронислав Малиновский просыпаются после вечеринки и обнаруживают на диване труп. Как он туда попал — никто не помнит, потому что прошлой ночью все радостно глотали пейотль, так что приходится начинать расследование, а дальше все по законам жанра. На дворе 1914 год и в камео появляются целый ворох польской богемы, Пилсудский и Ленин с Крупской. Все очень нелепо, смешно и задорно, немножко в духе Мэттью Вона. Ну и бонусом шикарные виды Закопане, деревянная архитектура и народный колорит (насколько аутентично, судить не могу, но красиво, особенно в HD).

Февраль отработала в стиле "пятилетку за три года" и закончила-таки, ровно к концу месяца, заключение моей будущей книги. Это значит, что у меня теперь есть манускрипт — переписанная докторская диссертация — который можно (и нужно) еще раз переписать, отредактировать по смыслу и стилю, отформатировать и отослать издательству.

Не могу сказать, что я заключением довольна; как по мне, ему не хватает oomph, без которых текст становится скучным, и в то же время за жалкие семь страниц я слишком часто залезаю на риторический броневичок — это нужно будет подчистить; и это не говоря уже о том, что я не до конца уверена, что claims, которые я делаю в конце, стыкуются с claims, которые я делала в начале, и что все это подтверждается главами посередине. Длинные академические тексты - дело такое. Сначала кидаю все в кучу, а потом уже промазываю клеем и сносками (треть всех сносок сейчас выглядят как "add ref here" и "???" и "bla bla revolution something something" и "support this statement").

К вопросу о масштабе первого раунда переписывания: в диссертации было 230 тыщ слов, в манускрипте сейчас 107 тыщ — вырывала безжалостно, с мясом.

Сейчас бы взять месяц перерыва от текста, но надо как минимум по диагонали пройтись, чтобы составить список авторов-издателей, к которым идти на поклон с просьбой разрешить их подкопирайтовое так обильно цитировать. Ужасная задача, слишком много узких мест в fair use (экономическая-то выгода есть), да и с моими советскими и польскими источниками вообще ничего не понятно.

Не могу сказать, что я заключением довольна; как по мне, ему не хватает oomph, без которых текст становится скучным, и в то же время за жалкие семь страниц я слишком часто залезаю на риторический броневичок — это нужно будет подчистить; и это не говоря уже о том, что я не до конца уверена, что claims, которые я делаю в конце, стыкуются с claims, которые я делала в начале, и что все это подтверждается главами посередине. Длинные академические тексты - дело такое. Сначала кидаю все в кучу, а потом уже промазываю клеем и сносками (треть всех сносок сейчас выглядят как "add ref here" и "???" и "bla bla revolution something something" и "support this statement").

К вопросу о масштабе первого раунда переписывания: в диссертации было 230 тыщ слов, в манускрипте сейчас 107 тыщ — вырывала безжалостно, с мясом.

Сейчас бы взять месяц перерыва от текста, но надо как минимум по диагонали пройтись, чтобы составить список авторов-издателей, к которым идти на поклон с просьбой разрешить их подкопирайтовое так обильно цитировать. Ужасная задача, слишком много узких мест в fair use (экономическая-то выгода есть), да и с моими советскими и польскими источниками вообще ничего не понятно.

❤6

Лучший подарок к восьмому марту свалился на меня вчера на паре по "Ключевым текстам русской литературы": группа из пяти студентов, приехавших по Эразмусу (американцы, норвежец и француженка, если я ничего не путаю), сделала прекрасную, 10/10, презентацию по "Неделя как неделя" Натальи Баранской. И исторический контекст дали, и close reading небольшого фрагмента провели, и дискуссию организовали — и главное было видно, что все они новеллу прочитали и обсуждали ее с искренним интересом. Я сидела прислонившись спиной к батарее и млела от счастья.

Словом, в этом полугодии мой вклад в феминизм — убеждать нерусскоязычных студентов, что Баранская и Васякина (которую мы обсуждали на прошлой неделе, тоже очень славно, с огоньком) — это и есть суть русской литературы. ("Нерусскоязычных" — потому что большинство студентов с русской филологии решили в этот раз на предмет не ходить, раз он на английском. Ну их право, пусть в следующем году Толстоевского читают.) Так победим.

Словом, в этом полугодии мой вклад в феминизм — убеждать нерусскоязычных студентов, что Баранская и Васякина (которую мы обсуждали на прошлой неделе, тоже очень славно, с огоньком) — это и есть суть русской литературы. ("Нерусскоязычных" — потому что большинство студентов с русской филологии решили в этот раз на предмет не ходить, раз он на английском. Ну их право, пусть в следующем году Толстоевского читают.) Так победим.

❤11

Листаю переписку Сильвии Таунсенд Уорнер с Уильямом Максвеллом, и там каждое письмо – бриллиант. Вот, например, про американские выборы 1952 года:

[Максвелл – Уорнер, 16 октября]

[Уорнер – Максвеллу, 21 октября]

[Максвелл – Уорнер, 16 октября]

And the election is killing me. It is very strange – everybody whose brains or talent or principles I admire is for Stevenson, and everybody whose money I admire is for Eisenhower. Which outnumbers which is the thing.

[Уорнер – Максвеллу, 21 октября]

Personally, I cannot endure Eisenhower; the man is perpetually in tears; even for a military man, he cries too easily. Whichever way the election goes, I suppose he will cry on Stevenson's bosom, and that must be a disagreeable thought for Stevenson.

И еще из вышеупомянутой переписки: смешное про астрологию. Уорнер проявляет неожиданную осведомленность относительно "изменений" в зодиаке – т.е. идеи включить в него Змееносца:

Тут интересно, что англоязычная википедия датирует распространение "альтернативного" зодиака семидесятыми годами, а Уорнер пишет, на минуточку, в 1952.Сталин еще не умер.

I am glad to know an astrologer just now, because of my sensations on being turned out of the house of Sagittarius because of the effect of time on the procession of the zodiac. Instead of moving on to the He-Goat, so familiar and reliable, I belong to that unfortunate group of Sagittarians who are being shoved into the house of a zodiacal jump-up called The Serpent Bearer. This has unsettled me, and I am too old to move house, but my astrologer is looking up that Serpent Bearer for me, and soon I hope to know what sort of character I can expect to have, and which of my bones will be likeliest to break, and so forth.

Тут интересно, что англоязычная википедия датирует распространение "альтернативного" зодиака семидесятыми годами, а Уорнер пишет, на минуточку, в 1952.

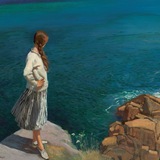

Вчера на семинаре обсуждали со студентами "Подпоручика Киже" Тынянова, и для меня главным открытием стало существование пингвина сэра Нильса Улафа Третьего, который живет в Эдинбургском зоопарке и одновременно служит генерал-майором Королевской гвардии Норвегии.

(На фото выше: Нильс Улаф Второй после церемонии посвящения в рыцари.)

(На фото выше: Нильс Улаф Второй после церемонии посвящения в рыцари.)

❤1

В последнее время я полюбила плохо написанные студенческие работы. (Здесь надо сразу оговориться, что большинство работ на английском языке, которые я проверяю, написаны не native speaker'ами, а все авторы русскоязычных работ пусть и говорят дома на русском, писать на нем преимущественно не умеют.) Продираюсь через дебри круто закрученной и плохо изложенной мысли, скриплю зубами, плачу – но это слезы и радости тоже. Они не (очень) умеют писать, но они пытаются. Они думаю. Потому что альтернатива – вы уже догадались – гладкий и пустой текст, сгенерированный машиной.

На прошлой неделе встречалась с одной из студенток, которая пишет у меня бакалаврскую работу. Критиковала ее черновик я довольно основательно, но начала с преамбулы, что я очень-очень счастлива, что она пишет сама (это видно). А все потому, что за два месяца до того я получила (от другой студентки) черновик с анализом несуществующих романов. Читала я его ранним-ранним утром в аэропорту, поэтому мне понадобилось минут пятнадцать, чтобы сообразить что к чему – пятнадцать минут, в течение которых я пыталась понять, не схожу ли я с ума. Needless to say, я была в бешенстве.

У нас в университете недели не проходит без обсуждения, как использовать AI в учебном процессе, и я чувствую себя луддитом на минималках, потому что каждый раз мне хочетсяорать, переворачивать столы, разбивать экраны спросить: зачем? Для чего? Чтобы что? Даже если оставить в стороне вопрос траты моего времени на чтение написанных машиной текстов (и бесконечно больший вопрос этичности использования генеративных AI как таковых), меня тошнит от одной мысли, чтобы аутсорсить фидбек той же машине. Если студенты хотят фидбек от машины – они могут получить его сами. Я отказываюсь быть посредником между студентами и AI. Во-первых, учеба, во всяком случае в нашем гуманитарном болоте, должна быть про процесс, а не про результат. Во-вторых, знание рождается в общении с другим живым существом, даже если это общение происходит при медиации текста.

У Sonja Drimmer и Christopher J. Nygren есть две коротких, но сильных статьи, которые очень во мне отзываются как минимум тем, что отказываются принимать вторжение AI в науку как данность и неизбежность. Во-первых, Art History and AI: Ten Axioms – она больше про исследовательскую, нежели перподавательскую часть, но все равно (Axiom 10: Can-do does not mean should-do – да, да, да!). Во-вторых, How We are Not Using AI in the Classroom (ссылка на весь номер, страницы 25–28).

На прошлой неделе встречалась с одной из студенток, которая пишет у меня бакалаврскую работу. Критиковала ее черновик я довольно основательно, но начала с преамбулы, что я очень-очень счастлива, что она пишет сама (это видно). А все потому, что за два месяца до того я получила (от другой студентки) черновик с анализом несуществующих романов. Читала я его ранним-ранним утром в аэропорту, поэтому мне понадобилось минут пятнадцать, чтобы сообразить что к чему – пятнадцать минут, в течение которых я пыталась понять, не схожу ли я с ума. Needless to say, я была в бешенстве.

У нас в университете недели не проходит без обсуждения, как использовать AI в учебном процессе, и я чувствую себя луддитом на минималках, потому что каждый раз мне хочется

У Sonja Drimmer и Christopher J. Nygren есть две коротких, но сильных статьи, которые очень во мне отзываются как минимум тем, что отказываются принимать вторжение AI в науку как данность и неизбежность. Во-первых, Art History and AI: Ten Axioms – она больше про исследовательскую, нежели перподавательскую часть, но все равно (Axiom 10: Can-do does not mean should-do – да, да, да!). Во-вторых, How We are Not Using AI in the Classroom (ссылка на весь номер, страницы 25–28).

Computers are good at pattern recognition; but pattern recognition and token prediction are not learning. To continue calling them machine “learning” or artificial “intelligence” is to agree with a fallacious metaphor that risks irreparable harm to students, the citizenry, and, by extension, humanity in the form of death-by-a-thousand-cuts.

❤8👍1

На фоне вчерашних новостей про издательство Individuum и ЛГБТ-пропаганду очень смешно (нервным таким смехом) смотреть на присланную мне сегодня бакалаврскую работу про квир-репрезентацию в романах Дарьи Донцовой.

Моя прекрасная усердная студентка добавила приложение с таблицей, в которой указала все книги Донцовой (из опубликованных до 2013 года), где так или иначе эта тема возникала. Предлагаю угадать, сколько в таблице позиций.

47 (сорок семь)

Моя прекрасная усердная студентка добавила приложение с таблицей, в которой указала все книги Донцовой (из опубликованных до 2013 года), где так или иначе эта тема возникала. Предлагаю угадать, сколько в таблице позиций.

💔6

Вчера отправила в издательство текст свой драгоценной-ненаглядной монографии – на месяц раньше дедлайна. 203 тысячи слов докторской диссертации превратились в 110 тысяч слов книги, и я не могу даже сказать, что я как-то сильно страдала в процессе killing my darlings; наоборот, был во всем этом жестком вырезании всего избыточного особый азарт (а часть из выброшенного уже пошло в переработку на статьи).

Надо оговориться, что моя траектория с монографией не совсем стандартная, по гуманитарно-академическо-дебютантским меркам. Во-первых, у меня нет thesis-based статей, которые предшествовали бы монографии (точнее, одна есть, но этот кусок в монографию не входит). Во-вторых, контракт с издательством я получила не посылая им никакого готового текста (кроме вышеупомянутой статьи) – только book proposal; этот proposal они отправили троим ревьюерам, все трое отозвались положительно, и мне дали зеленый свет (т.е. контракт на подпись). И вот только теперь они отправят готовый манускрипт на еще один раунд ревьюинга, одному-двум исследователям, чтобы получить, словами моей редакторки, feedback on its overall effectiveness. Так что до сентября я сижу ровно и отдыхаю (насколько это возможно).

Если все пойдет по плану, книга выйдет к концу лета следующего года – спустя почти четыре года после защиты и восемь лет от начала PhD. А мне уже будет тридцать три.

Надо оговориться, что моя траектория с монографией не совсем стандартная, по гуманитарно-академическо-дебютантским меркам. Во-первых, у меня нет thesis-based статей, которые предшествовали бы монографии (точнее, одна есть, но этот кусок в монографию не входит). Во-вторых, контракт с издательством я получила не посылая им никакого готового текста (кроме вышеупомянутой статьи) – только book proposal; этот proposal они отправили троим ревьюерам, все трое отозвались положительно, и мне дали зеленый свет (т.е. контракт на подпись). И вот только теперь они отправят готовый манускрипт на еще один раунд ревьюинга, одному-двум исследователям, чтобы получить, словами моей редакторки, feedback on its overall effectiveness. Так что до сентября я сижу ровно и отдыхаю (насколько это возможно).

Если все пойдет по плану, книга выйдет к концу лета следующего года – спустя почти четыре года после защиты и восемь лет от начала PhD. А мне уже будет тридцать три.

❤11

Отпуск, когда работаешь в университете, — это вещь очень специфическая, даже за пределами шутки (которая совсем не шутка, а суровая реальность) про "ура, отпуск, наконец-то можно нормально поработать".

Нам положено пятьдесят шесть отпускных дней в году, которые использовать просто физически невозможно. Поэтому в начале каждого (календарного) года мы получаем письма с напоминаниями распихать куда-нибудь прошлогодние остатки и, насколько получается, дни нынешние. Таблица с предлагаемыми/рекомендуемыми датами прилагается. И тут начинается веселый тетрис, потому что никак нельзя, чтобы отпуск пересекался с выпускными и вступительными экзаменами, на которых вы официально в комиссии, и с планируемыми конференциями (иначе их нельзя зарегистрировать и попросить компенсацию на проезд-жилье-еду). В этом году у меня самый большой "официальный" кусок отпуска тянется сорок один день с середины июля по предпоследнюю неделю августа включительно, но уже завтра я поползу в университет и начну подготовку к новому семестру.

Надо сказать, что в этом году мой подход к отдыху серьезно изменился. Если раньше, будучи на исследовательском контракте, спокойно проверяла рабочую почту во время долгого летнего отпуска и быстро отвечала на письма, то как лекторка после первых двух семестров в этом качестве я (впервые в жизни!) поставила автоматический ответ Out of office с 16 июля по 10 августа и умотала к теплому морю. Почту я все равно проверяла (что-то про чувство значимости от получения писем), но ответила за все это время только на два — связанные с публикациями (получила отзыв на манускрипт! хороший!) — и то не сразу. На письма студентов не отвечала принципиально, даже на то, где мне нужно было бы всего лишь сказать студентке, что запрашиваемыми ей документами занимаюсь не я, обратитесь, пожалуйста, к такому-то лицу. (Разумеется, если бы на письме стояла пометка urgent, я бы ответила — я все-таки не монстр, а просто женщина, пытающаяся нащупать свои границы.)

Утверждать при этом, что все эти двадцать пять дней я про работу... конечно, думала. (Как говорится, "We are always talking about tennis".) И носила с собой на пляж блокнот, чтобы делать заметки для презентаций-статьей. Я выбрала эту карьеру, потому что по-другому я не могу и не хочу. А плюс сверхдлинного, намеренно ленивого отпуска еще и в том, что под конец я озвереваю от ничегонеделания и лечу на работу с пламенем в глазах — наконец-то можно чем-то толковым заняться.

(Как быстро я выгорю, учитывая все мои планы и дедлайны на этот семестр/год, — вопрос открытый.)

Нам положено пятьдесят шесть отпускных дней в году, которые использовать просто физически невозможно. Поэтому в начале каждого (календарного) года мы получаем письма с напоминаниями распихать куда-нибудь прошлогодние остатки и, насколько получается, дни нынешние. Таблица с предлагаемыми/рекомендуемыми датами прилагается. И тут начинается веселый тетрис, потому что никак нельзя, чтобы отпуск пересекался с выпускными и вступительными экзаменами, на которых вы официально в комиссии, и с планируемыми конференциями (иначе их нельзя зарегистрировать и попросить компенсацию на проезд-жилье-еду). В этом году у меня самый большой "официальный" кусок отпуска тянется сорок один день с середины июля по предпоследнюю неделю августа включительно, но уже завтра я поползу в университет и начну подготовку к новому семестру.

Надо сказать, что в этом году мой подход к отдыху серьезно изменился. Если раньше, будучи на исследовательском контракте, спокойно проверяла рабочую почту во время долгого летнего отпуска и быстро отвечала на письма, то как лекторка после первых двух семестров в этом качестве я (впервые в жизни!) поставила автоматический ответ Out of office с 16 июля по 10 августа и умотала к теплому морю. Почту я все равно проверяла (что-то про чувство значимости от получения писем), но ответила за все это время только на два — связанные с публикациями (получила отзыв на манускрипт! хороший!) — и то не сразу. На письма студентов не отвечала принципиально, даже на то, где мне нужно было бы всего лишь сказать студентке, что запрашиваемыми ей документами занимаюсь не я, обратитесь, пожалуйста, к такому-то лицу. (Разумеется, если бы на письме стояла пометка urgent, я бы ответила — я все-таки не монстр, а просто женщина, пытающаяся нащупать свои границы.)

Утверждать при этом, что все эти двадцать пять дней я про работу... конечно, думала. (Как говорится, "We are always talking about tennis".) И носила с собой на пляж блокнот, чтобы делать заметки для презентаций-статьей. Я выбрала эту карьеру, потому что по-другому я не могу и не хочу. А плюс сверхдлинного, намеренно ленивого отпуска еще и в том, что под конец я озвереваю от ничегонеделания и лечу на работу с пламенем в глазах — наконец-то можно чем-то толковым заняться.

(Как быстро я выгорю, учитывая все мои планы и дедлайны на этот семестр/год, — вопрос открытый.)

❤5🤝3

До чего же мне не хочется работать! В последнее время работать было особенно трудно, потому что по вечерам деревянная будка превращается в пылающую печь, окна мне приходится буквально залеплять, так как комары пробираются и через крошечное отверстие (я сжигаю их живьем: просто от безумной ненависти), а под лампой можно заваривать чай. Мощная керосиновая лампа даже зимой нагревается до ужаса; сейчас она попросту сжигает левую сторону моей головы и тела. Только после часа ночи наконец-то можно дышать; тогда я гашу лампу, выхожу и проветриваю (что явно не нравится комарам). Комната охлаждается – ровно на то время, которое уходит на розжиг лампы. Когда через четверть часа, убив несколько самых упорных комаров, которые-таки ухитрились проникнуть внутрь, я сажусь за работу – температура уже та же самая, что была до этого.

—Письмо от Станиславы Пшибышевской Хелене Барлиньской, 26 июля 1929

Сегодня девяносто лет со дня смерти Пшибышевской. В популярном воображении (насколько "популярным" вообще может быть воображение в отношении моей нишевой Станиславы) она ассоциируется с морозом и бараком без отопления, все из-за нескольких выразительных абзацев из писем. Пэм Джемс, британская драматургиня, вон так ими впечатлилась, что без капли сомнения и совести написала: “She died, in the end, of hypothermia, in her thirties, in her unheated hut, leaving notes of her travail as she began to freeze to death.” (Перестану ли я когда-нибудь злобно припоминать эту строчку из предисловия к мало кому известной пьесе? Not a chance.) Вот только в августе, даже на берегу Балтийского моря, нужно очень постараться, чтобы замерзнуть до смерти, свидетельство чему можно найти в ее же, Пшибышевской, письмах.

❤2

Не переутомляться – спать, любой ценой, не менее восьми часов – заставлять себя прерывать работу после девяти часов, в пять утра, когда усталость обязательно создает иллюзию, что вы на пике сил – заставлять себя ложиться спать, когда так хочется немного побездельничать... моя жизнь напоминает жизнь спортсмена во время тренировки.—Письмо от Станиславы Пшибышевской Юлии Боровой, 29 июля 1929

К вопросу о нездоровом образе жизни и доведению себя до смерти: когда-то Пшибышевская все же умела (или пыталась) о себе заботиться.

В оригинале, кстати, на французском: Ne se fatiguer à rien – dormir, à tout prix, huit heures au moins – se forcer d’interrompre le travail après neuf heures, à cinq heures du matin où la fatigue vous donne toujours l’illusion d’être en meuilleure forme – se forcer à se coucher, alors qu’on aurait tant envie de fainéanter un peu... ma vie ressemble à celle d’un sportsman pendant l’entraînement.

💘3