На Медузе появился материал про русских писателей в Америке. Меня зацепило то, что практически у каждого из них за плечами магистратура по Creative Writing – это высший уровень образования для писателей.

Однажды я здесь, в Питере, познакомилась с двумя выпускниками такой магистратуры. Парень получил стипендию на поездку в Россию, его подруга Кейт приехала за компанию. Дел у нее в Питере особенных не было, и я попросила ее попреподавать нам академическое письмо. На первом занятии она не очень поняла, что нам надо, но потом быстро сориентировалась и все следующее занятие объясняла нам, почему то, как мы пишем, звучит «не академично» и «не по-английски». К сожалению, ее бойфренд не выдержал встречи с Питерской зимой и только набирающими тогда силу барами на Жуковского-Некрасова-Белинского. Они прервали стажировку и вернулись в Калифорнию. Я же поняла, что следующего репетитора по английскому я буду искать не среди дипломированных TESOL, а среди выпускников MA in Creative Writing.

https://meduza.io/feature/2020/01/09/russkie-pisateli-v-amerike-kto-oni-i-o-chem-pishut

Однажды я здесь, в Питере, познакомилась с двумя выпускниками такой магистратуры. Парень получил стипендию на поездку в Россию, его подруга Кейт приехала за компанию. Дел у нее в Питере особенных не было, и я попросила ее попреподавать нам академическое письмо. На первом занятии она не очень поняла, что нам надо, но потом быстро сориентировалась и все следующее занятие объясняла нам, почему то, как мы пишем, звучит «не академично» и «не по-английски». К сожалению, ее бойфренд не выдержал встречи с Питерской зимой и только набирающими тогда силу барами на Жуковского-Некрасова-Белинского. Они прервали стажировку и вернулись в Калифорнию. Я же поняла, что следующего репетитора по английскому я буду искать не среди дипломированных TESOL, а среди выпускников MA in Creative Writing.

https://meduza.io/feature/2020/01/09/russkie-pisateli-v-amerike-kto-oni-i-o-chem-pishut

Исследование никогда не линейно. Мы начинаем исследование, имея в голове какую-то начитанную литературу и базовое знание. Разрабатываем анкету и топик-гайд, собираем поле. Анализируем данные - и (о-па!) - они вовсе не хотят сочетаться с нашими гипотезами (тут хочется написать - не мэтчатся, но я же за чистоту языка). Начинается второй цикл чтения. Литература, которую отбросили в начале исследования, начинает казаться не такой уж бесполезной. Обязательно находится что-то новое, что до сих пор не попадало в поле зрения.

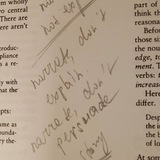

Мы перерабатываем обзор литературы, потом еще раз, и еще. Кажется, что каждая новая книжка или статья добавляет что-то важное к пониманию нового материала. Так теоретическая (историко-теоретическая, мы же помним о русской традиции писать всякое сочинение от начала времен) становится огромной, скучной и бесполезной. Расти она может бесконечно (или до дедлайна). За пару дней до дедлайна надо остановиться, взять в руки ножницы и начать резать.

Мы перерабатываем обзор литературы, потом еще раз, и еще. Кажется, что каждая новая книжка или статья добавляет что-то важное к пониманию нового материала. Так теоретическая (историко-теоретическая, мы же помним о русской традиции писать всякое сочинение от начала времен) становится огромной, скучной и бесполезной. Расти она может бесконечно (или до дедлайна). За пару дней до дедлайна надо остановиться, взять в руки ножницы и начать резать.

Ценность финального текста не в том, что в нем написано, а в том, что от него отрезано.

Обычно речь идет о метафорических ножницах. Но если все совсем грустно, то на помощь приходит стопка бумаги, ножницы, клей и очень большой стол (пол тоже подойдет). К концу упражнения текст должен усохнуть процентов на 20-30%.

Говард Беккер во “Writing for Social Scientists” радуется, что ему больше не нужны ножницы, корректор и клей, чтобы вносить исправления. Но на деле иногда без ножниц и клея не обойтись. За последние четыре дня я сократила большой текст с 454 тыс знаков до 411 тыс, кое-где сильно поменяла структуру и она стала лучше . Пройдено 68 страниц из 200. Если дело пойдет так же бодро, то к финалу черновик, действительно, сократится процентов на 20.

Обычно речь идет о метафорических ножницах. Но если все совсем грустно, то на помощь приходит стопка бумаги, ножницы, клей и очень большой стол (пол тоже подойдет). К концу упражнения текст должен усохнуть процентов на 20-30%.

Говард Беккер во “Writing for Social Scientists” радуется, что ему больше не нужны ножницы, корректор и клей, чтобы вносить исправления. Но на деле иногда без ножниц и клея не обойтись. За последние четыре дня я сократила большой текст с 454 тыс знаков до 411 тыс, кое-где сильно поменяла структуру и она стала лучше . Пройдено 68 страниц из 200. Если дело пойдет так же бодро, то к финалу черновик, действительно, сократится процентов на 20.

Следующие несколько постов, по-видимому, будут про написание обзора литературы. Я немного запуталась в классификациях и подходах к написанию обзоров литературы и начну с того, что хорошо работает для меня самой.

https://telegra.ph/Konspektirovanie-v-tablice-01-28

#конспект #обзор

https://telegra.ph/Konspektirovanie-v-tablice-01-28

#конспект #обзор

Telegraph

Систематический обзор литературы

Систематический обзор литературы всегда требуется в науках, где широко используются количественные и экспериментальные методы. В социальных науках систематический обзор литературы встречается несколько реже. При систематическом обзоре литературы ее читают…

Я пока опасаюсь переходить к традиционным литобзорам, и продолжу про систематические.

Из предыдущего поста могло показаться, что систематический обзор возможен только для количественных эмпирических исследований. Однако в социальных науках довольно много качественных исследований, которые сделаны с позиции зависимых и объясняющих переменных. Иногда это сказано напрямую, как, например, у Алексея Трошева “…by providing variation of the dependent variable, judicial power (зависимая переменная), the Russian case allows us to compare both successes and failures of judicial empowerment in similar contexts” и ниже он пишет: “First, it defines judicial empowerment (зависимая переменная) as a dynamic feedback among the three variables: the court design, judicial decision making, and the enforcement of court decisions (объясняющие переменные)” и отдельно пишет про контрольные переменные “intra-country comparisons allow control for various background variables, such as historical legacies, the immediate context of post-authoritarian transition, and political leadership”. #обзор

Из предыдущего поста могло показаться, что систематический обзор возможен только для количественных эмпирических исследований. Однако в социальных науках довольно много качественных исследований, которые сделаны с позиции зависимых и объясняющих переменных. Иногда это сказано напрямую, как, например, у Алексея Трошева “…by providing variation of the dependent variable, judicial power (зависимая переменная), the Russian case allows us to compare both successes and failures of judicial empowerment in similar contexts” и ниже он пишет: “First, it defines judicial empowerment (зависимая переменная) as a dynamic feedback among the three variables: the court design, judicial decision making, and the enforcement of court decisions (объясняющие переменные)” и отдельно пишет про контрольные переменные “intra-country comparisons allow control for various background variables, such as historical legacies, the immediate context of post-authoritarian transition, and political leadership”. #обзор

Cambridge Core

Judging Russia by Alexei Trochev

Cambridge Core - Comparative Law - Judging Russia - by Alexei Trochev

Но, как правило, подобного тщательного разбора по переменным авторы не делают. Тем не менее можно попробовать выделить их самостоятельно и заполнить таблицу систематического обзора даже в этом случае. Конечно, такой подход ведет к слишком сильному упрощению источника, но часто помогает собрать разные источники в одном документе и увидеть, как она связана. #обзор #конспект

Полезнейший ресурс для тех, кто пишет по-английски, но не только - многие вещи можно скалькировать на русский. Это банк готовых синтаксических решений для описания разных явлений в эссе/диссертации.

Я собиралась в каком-нибудь из постов посокрушаться, что в учебниках английского академического письма всегда можно найти список ловких фраз и выражений, чтобы сформулировать, например, противопоставление или последовательно описать явление. Но на русском я таких списков пока не находила.

Этот ресурс даже лучше любого учебника. И ведь я когда-то о нем знала, да забыла. Не могу не поделиться. Но пользоваться им следует осознанно, чтобы не свалиться в плагиат.

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk

Я собиралась в каком-нибудь из постов посокрушаться, что в учебниках английского академического письма всегда можно найти список ловких фраз и выражений, чтобы сформулировать, например, противопоставление или последовательно описать явление. Но на русском я таких списков пока не находила.

Этот ресурс даже лучше любого учебника. И ведь я когда-то о нем знала, да забыла. Не могу не поделиться. Но пользоваться им следует осознанно, чтобы не свалиться в плагиат.

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk

Academic Phrasebank

Home

Это библиотека Альбертина в Лейпциге. Примерно так должна выглядеть хорошая библиотека: открытые полки, довольно много рабочих мест, а главное - часы работы: с 8 до 22 (для Лейпцига это невозможно долго, зимой жизнь тут заканчивается примерно в 18.45). Правда, кофе в кафетерии ужасный, поэтому звания “наипрекраснейшая” библиотека не получает.

Полку с книгами по академическому письму долго искать не пришлось: она находится прямо у входа, по правую руку, в разделе “Allgemeine” (общая литература). Правда, полка эта совсем короткая. Кроме классических пособий по подготовке к IELTS, SAT, TOEFL, на ней нашлись буквально пять книг с названиями “How to write a Master Thesis”, “Authoring a PhD”, “How to Prepare a Dissertation Proposal”.

Но мое внимание задержала книга Oliu, Brusaw & Alred “Writing that Works”. Это книга не совсем про академическое письмо, а про те формы письма, которыми приходится постоянно пользоваться в обычной жизни - отчеты, деловые письма, заявки на финансирование, презентации и так далее. Авторы обсуждают и обычные исследовательские вопросы - как организовать сбор первичной и вторичной информации, как структурировать документы, как работать с соавторами. Но не забывают и о простых, но способных серьезно испортить жизнь автора вещах: какой тип и размер шрифта использовать для разных типов документов, как оформлять диаграммы, какие отступы должны быть в тексте, как начинать и завершать тексты разных типов.

В книжном секонд-хенде abebooks.com ее можно найти за 4,28 доллара. В Россию отправляет не каждый продавец, но многие. Я, пожалуй, закажу ее для работы. #книги #библиотека

Полку с книгами по академическому письму долго искать не пришлось: она находится прямо у входа, по правую руку, в разделе “Allgemeine” (общая литература). Правда, полка эта совсем короткая. Кроме классических пособий по подготовке к IELTS, SAT, TOEFL, на ней нашлись буквально пять книг с названиями “How to write a Master Thesis”, “Authoring a PhD”, “How to Prepare a Dissertation Proposal”.

Но мое внимание задержала книга Oliu, Brusaw & Alred “Writing that Works”. Это книга не совсем про академическое письмо, а про те формы письма, которыми приходится постоянно пользоваться в обычной жизни - отчеты, деловые письма, заявки на финансирование, презентации и так далее. Авторы обсуждают и обычные исследовательские вопросы - как организовать сбор первичной и вторичной информации, как структурировать документы, как работать с соавторами. Но не забывают и о простых, но способных серьезно испортить жизнь автора вещах: какой тип и размер шрифта использовать для разных типов документов, как оформлять диаграммы, какие отступы должны быть в тексте, как начинать и завершать тексты разных типов.

В книжном секонд-хенде abebooks.com ее можно найти за 4,28 доллара. В Россию отправляет не каждый продавец, но многие. Я, пожалуй, закажу ее для работы. #книги #библиотека

По не очень мне понятной траектории наш пятничный вечерний разговор от обсуждения покраски стен перебрался к Говарду Беккеру. Его “Writing for Social Scientist” уже упоминалась здесь и еще не раз будет упоминаться. Среди прочего, у него есть сюжет об организации рабочей рутины и о том, что каждому автору необходимо разобраться в собственных ритуалах и пользоваться ими. Они помогают снизить писательскую тревожность. Моя же рутина мне несколько приелась, захотелось обновления. Простое решение - подвигать мебель и покрасить стены.

Так, за обсуждением опыта перекрашивания стен, Катя призналась, что до сих пор многие знают ее как автора текста “О страданиях и рисках академического письма”, появившегося в результате чтения Беккера. Хотя с той публикации прошло ровно 10 лет и за это время Катерина защитила диссертацию, опубликовала почти два десятка статей в хороших журналах и возглавила научный центр, страдания и риски никуда не делись. С каждым новым проектом все идет по кругу: предвкушение от работы с новыми данными, понятные, но преодолимые трудности при их анализе и терзания и боль при написании текста. #письмо #коллеги #продуктивность

Так, за обсуждением опыта перекрашивания стен, Катя призналась, что до сих пор многие знают ее как автора текста “О страданиях и рисках академического письма”, появившегося в результате чтения Беккера. Хотя с той публикации прошло ровно 10 лет и за это время Катерина защитила диссертацию, опубликовала почти два десятка статей в хороших журналах и возглавила научный центр, страдания и риски никуда не делись. С каждым новым проектом все идет по кругу: предвкушение от работы с новыми данными, понятные, но преодолимые трудности при их анализе и терзания и боль при написании текста. #письмо #коллеги #продуктивность

polit.ru

О страданиях и рисках академического письма

Статья социолога Екатерины Губа (Европейский университет в Санкт-Петербурге) - заметки на полях книги американского социолога Говарда Беккера

Нашла в черновиках одного из своих незавершенных текстов пост Пэт Томсон о разнице между целью (aims) и задачами (objectives) исследования. Раз я когда-то решила сохранить ее пост целиком, видимо, он мне показался важным и имеет смысл обсудить его содержание поподробнее.

Формулирование целей и задач исследования, как правило, не очень просто дается начинающему исследователю. Томсон предлагает для облегчения этой задачи подставить вопросы. Цель отвечает на вопрос “что?” (о чем исследование), задачи - на вопрос “как?”.

Цель исследования - это то, что вы надеетесь получить в результате, ответ на какой вопрос хотите получить. Это то, для чего делается исследование. Будь то теоретическое исследование (я хочу разобраться в теории Z…) или практическое исследование (я хочу обнаружить связь между X и Y). Цель формулируется с использованием инфинитивов. “Цель работы - показать… / Цель работы - объяснить… / Цель работы - обнаружить связь…”. Важно, что цель должна быть сформулирована конкретно, должна быть достаточно амбициозная, но досягаемая (про досягаемость целей исследования, конечно, следует читать Умберто Эко).

В поисках примеров пролистала несколько авторефератов диссертаций с dissercat - в них обязательно будет постановка целей и задач. Открыла первые штук 15 работ по специальности 22.00.03 “Экономическая социология и демография”. По этой специальности много эмпирических работ, а значит можно надеяться найти хорошую формулировку целей. Но даже в этих диссертациях хороших образцов не так много.

Плохая формулировка цели исследования: “дать социологическое объяснение специфики…” (слишком метафизично). Похожая формулировка “цель заключается в социологическом осмыслении и эмпирической оценке”.

Тоже не очень хорошо: “выявление особенностей личностных качеств” - сформулирована через отглагольное существительное, а следует использовать глагол. Отглагольные существительные вместо глагола в инфинитиве в формулировании целей встречаются сплошь и рядом: “целью является исследование влияния“, “цель заключается в разработке”.

Конкретная, но не достаточно амбициозная цель: “описать процесс формирования института” ( открыла работу случайно, но оказалось, что я знаю, как рождалась эта диссертация, и догадываюсь, что в формулировании цели можно было бы использовать и более сильный глагол, вроде “объяснить”).

Почти хорошая постановка цели, если бы она была сформулирована не через отглаголольное существительное: “Цель исследования: концептуализация уровня жизни сельского населения РФ и измерение его динамики в контексте социально-экономической трансформации села.” Понятие “уровень жизни” - непростое и его, действительно надо наполнить смыслом. Понятно, и время, и место анализа. В-общем, из этой цели мне понятно о чем работа и понятно для чего она сделана.

Формулирование целей и задач исследования, как правило, не очень просто дается начинающему исследователю. Томсон предлагает для облегчения этой задачи подставить вопросы. Цель отвечает на вопрос “что?” (о чем исследование), задачи - на вопрос “как?”.

Цель исследования - это то, что вы надеетесь получить в результате, ответ на какой вопрос хотите получить. Это то, для чего делается исследование. Будь то теоретическое исследование (я хочу разобраться в теории Z…) или практическое исследование (я хочу обнаружить связь между X и Y). Цель формулируется с использованием инфинитивов. “Цель работы - показать… / Цель работы - объяснить… / Цель работы - обнаружить связь…”. Важно, что цель должна быть сформулирована конкретно, должна быть достаточно амбициозная, но досягаемая (про досягаемость целей исследования, конечно, следует читать Умберто Эко).

В поисках примеров пролистала несколько авторефератов диссертаций с dissercat - в них обязательно будет постановка целей и задач. Открыла первые штук 15 работ по специальности 22.00.03 “Экономическая социология и демография”. По этой специальности много эмпирических работ, а значит можно надеяться найти хорошую формулировку целей. Но даже в этих диссертациях хороших образцов не так много.

Плохая формулировка цели исследования: “дать социологическое объяснение специфики…” (слишком метафизично). Похожая формулировка “цель заключается в социологическом осмыслении и эмпирической оценке”.

Тоже не очень хорошо: “выявление особенностей личностных качеств” - сформулирована через отглагольное существительное, а следует использовать глагол. Отглагольные существительные вместо глагола в инфинитиве в формулировании целей встречаются сплошь и рядом: “целью является исследование влияния“, “цель заключается в разработке”.

Конкретная, но не достаточно амбициозная цель: “описать процесс формирования института” ( открыла работу случайно, но оказалось, что я знаю, как рождалась эта диссертация, и догадываюсь, что в формулировании цели можно было бы использовать и более сильный глагол, вроде “объяснить”).

Почти хорошая постановка цели, если бы она была сформулирована не через отглаголольное существительное: “Цель исследования: концептуализация уровня жизни сельского населения РФ и измерение его динамики в контексте социально-экономической трансформации села.” Понятие “уровень жизни” - непростое и его, действительно надо наполнить смыслом. Понятно, и время, и место анализа. В-общем, из этой цели мне понятно о чем работа и понятно для чего она сделана.

patter

aims and objectives – what’s the difference?

You’re ready, you’re aimed, and now you have to fire off the objectives. But you’re a bit confused. What”s the difference between the two? An aims-objectives confusion might…

Открыла экономические работы (родная специальность 08.00.01 “Экономическая теория”) - но там с формулировкой целей все еще хуже. Типичны подобные конструкции: “Целью работы является развитие теоретических положений…”. И даже в очень симпатичной по названию, использованной теории и эмпирическим методам работе “Социальный капитал как фактор успеха национальных сборных: на примере футбола” цель сформулирована слишком непрозрачно: “Цель диссертации заключается в том, чтобы теоретически продемонстрировать и эмпирически оценить роль социального капитала как фактора успеха национальных сборных команд по футболу.”

У физиков (специальность 01.04.06. Акустика) дела с амбициозностью и конкретностью обстоят гораздо лучше: “Целью данной работы является построение теории, способной во всей полноте описать клиновые акустические волны, не ограничиваясь ни фиксированным углом клина, ни типом симметрии упругой среды”. Ее бы переформулировать в “цель работы - построить полную теорию клиновых акустических волн” - и стало бы совсем хорошо. Тут понятно - работа теоретическая и касается она только клиновых акустических волн. Уточнение про среды и угол клина я бы убрала из формулировки цели и перенесла в задачи.

Томсон также приводит список английских глаголов, которые более уместны в формулировании цели исследования: to synthesise, to catalogue, to challenge, to critically interrogate” по сравнению с более мягкими “to investigate, to understand, and to explore…”. Над списком русских аналогов придется помозговать.

#диссертация #стиль

У физиков (специальность 01.04.06. Акустика) дела с амбициозностью и конкретностью обстоят гораздо лучше: “Целью данной работы является построение теории, способной во всей полноте описать клиновые акустические волны, не ограничиваясь ни фиксированным углом клина, ни типом симметрии упругой среды”. Ее бы переформулировать в “цель работы - построить полную теорию клиновых акустических волн” - и стало бы совсем хорошо. Тут понятно - работа теоретическая и касается она только клиновых акустических волн. Уточнение про среды и угол клина я бы убрала из формулировки цели и перенесла в задачи.

Томсон также приводит список английских глаголов, которые более уместны в формулировании цели исследования: to synthesise, to catalogue, to challenge, to critically interrogate” по сравнению с более мягкими “to investigate, to understand, and to explore…”. Над списком русских аналогов придется помозговать.

#диссертация #стиль

Задачи объясняют, как исследователь собирается достигать поставленную цель. Здесь используются активные глаголы: “я соберу такие-то данные”, “я проанализирую”, “я протестирую гипотезы”. Задач всегда больше, чем одна и обычно их представляют в виде списка. Задачи должны быть сформулированы так, чтобы, действительно, помочь в достижении цели исследования. Их можно представить как набор конкретных шагов, которые надо сделать, чтобы исследование состоялось. Но не стоит мельчить и превращать список задач в список покупок, их не должно быть слишком много. И, конечно, задачи должны быть достижимы. Это особенно важно, если вы работаете над проектом исследования, не готовите финальный текст. В авторефератах с формулировками задач дела обстоят обычно лучше, чем с формулировкой целей, поэтому примеры я приводить не буду.

Еще один момент здесь возникает: уместно ли использовать “я” в научном тексте. Я соглашаюсь с теми, кто считает, что это делать можно и постановка задач - это как раз тот случай, где “я” стоит на своем месте. Но я понимаю, что есть традиция российского академического текста и не всегда стоит настаивать на ее сломе в ущерб достижению более важной цели. По вопросу использования “мы” вместо “я” в нашем маленьком исследовательском коллективе сломано не одно копье. Я считаю, что если автор один, то он не должен писать о себе “мы” (его королевское высочество”. Тогда уже лучше использовать инфинитивные формы глагола, но не вязкую пассивную форму. Вместо “для достижения этой цели была собрана база данных” можно написать “задача - сформировать базу данных”.

#диссертация #стиль

Еще один момент здесь возникает: уместно ли использовать “я” в научном тексте. Я соглашаюсь с теми, кто считает, что это делать можно и постановка задач - это как раз тот случай, где “я” стоит на своем месте. Но я понимаю, что есть традиция российского академического текста и не всегда стоит настаивать на ее сломе в ущерб достижению более важной цели. По вопросу использования “мы” вместо “я” в нашем маленьком исследовательском коллективе сломано не одно копье. Я считаю, что если автор один, то он не должен писать о себе “мы” (его королевское высочество”. Тогда уже лучше использовать инфинитивные формы глагола, но не вязкую пассивную форму. Вместо “для достижения этой цели была собрана база данных” можно написать “задача - сформировать базу данных”.

#диссертация #стиль

Недавно человек 15 лет попытался набрать текст на моем ноутбуке и не смог этого сделать. Он спросил - “ну как? как ты это делаешь?”.

Я-то полагала, что если он из того поколения, что уже рождалось с клавиатурой в руках, то таким вопросом задаваться не будет. Но ведь правда, мало где обсуждается, что в академической жизни нужен такой простой навык как умение быстро и без опечаток набирать текст.

Первый компьютер у меня появился сразу после окончания университета. В одной из IT фирм будущего Парка высоких технологий списывали компьютеры и в мою сторону списали IBM 486. Машина была древняя, но с хорошими для того времени мозгами и ужасным всем остальным. Танцы с бубнами и отверткой стали моим любимым развлечением на следующие полтора года.

Приятель, притащивший компьютер в мой дом, настоятельно рекомендовал освоить слепую печать - мол, без этого тебя ни на какую работу не возьмут. Работы, и правда, не было, вечерами я бегала по репетиторствам, а днем тарабанила на “Соло на клавиатуре” и учила английский. Бесплатными были только 40 первых уроков, я их освоила за три дня. Потом еще разочек повторила. Английский делать не стала, а зря. После начали прилетать подработки, где умение быстро печатать очень пригодилось. Среди прочего я набирала рукописи последнего народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна - горжусь. Я не довела навык до совершенства, набираю тексты с опечатками и в английском больше их больше, чем в русском. Но даже половинчатое умение слепой печати очень пригодилось. Мой первый ноутбук был из американского секонд-хенда - никакой русской клавиатуры там, конечно, не было. И еще один компьютер, купленный уже здесь, в Петербурге, по традиции был с очень хорошей начинкой и не русифицированной клавиатурой. На нем и пишу этот пост. Умение пользоваться отверткой и забираться внутрь компьютера тоже актуально до сих пор - две трети деталей уже заменены на запчасти с Али экспресса, но расстаться с лучшим другом не могу.

Сейчас клавиатурных тренажеров много - не обязательно учиться по “Соло на клавиатуре”. С нуля обучение занимает дня три, переучивание, возможно, пойдет быстрее, возможно, медленнее. Ну и для прокрастинации отличное занятие.

#софт #производительность

Я-то полагала, что если он из того поколения, что уже рождалось с клавиатурой в руках, то таким вопросом задаваться не будет. Но ведь правда, мало где обсуждается, что в академической жизни нужен такой простой навык как умение быстро и без опечаток набирать текст.

Первый компьютер у меня появился сразу после окончания университета. В одной из IT фирм будущего Парка высоких технологий списывали компьютеры и в мою сторону списали IBM 486. Машина была древняя, но с хорошими для того времени мозгами и ужасным всем остальным. Танцы с бубнами и отверткой стали моим любимым развлечением на следующие полтора года.

Приятель, притащивший компьютер в мой дом, настоятельно рекомендовал освоить слепую печать - мол, без этого тебя ни на какую работу не возьмут. Работы, и правда, не было, вечерами я бегала по репетиторствам, а днем тарабанила на “Соло на клавиатуре” и учила английский. Бесплатными были только 40 первых уроков, я их освоила за три дня. Потом еще разочек повторила. Английский делать не стала, а зря. После начали прилетать подработки, где умение быстро печатать очень пригодилось. Среди прочего я набирала рукописи последнего народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна - горжусь. Я не довела навык до совершенства, набираю тексты с опечатками и в английском больше их больше, чем в русском. Но даже половинчатое умение слепой печати очень пригодилось. Мой первый ноутбук был из американского секонд-хенда - никакой русской клавиатуры там, конечно, не было. И еще один компьютер, купленный уже здесь, в Петербурге, по традиции был с очень хорошей начинкой и не русифицированной клавиатурой. На нем и пишу этот пост. Умение пользоваться отверткой и забираться внутрь компьютера тоже актуально до сих пор - две трети деталей уже заменены на запчасти с Али экспресса, но расстаться с лучшим другом не могу.

Сейчас клавиатурных тренажеров много - не обязательно учиться по “Соло на клавиатуре”. С нуля обучение занимает дня три, переучивание, возможно, пойдет быстрее, возможно, медленнее. Ну и для прокрастинации отличное занятие.

#софт #производительность

Я долго составляла в голове этот пост, мозговала, как можно бы получше рассказать о менеджерах цитат, потому что рассказывать о них нельзя никак иначе кроме как вопросами "ты чего? такой крутой штукой еще не пользовался?!" и показывать крутизну на примерах. Но видеоблогером, чтобы показать их на примерах, я становиться не хочу, поэтому придумала, что попробую рассказать про плюсы и минусы двух самых популярных менеджеров цитат Zotero и Mendeley.

#софт #производительность

https://telegra.ph/Menedzhery-citat-03-04

#софт #производительность

https://telegra.ph/Menedzhery-citat-03-04

Telegraph

Менеджеры цитат

Как кажется, в академическом мире совсем немногие пользуются менеджерами цитат. Я же думаю, что они крайне полезны. До того, как я познакомилась со Scrivener, именно менеджер цитат Mendeley был моей любимой зверушкой в ряду программ, поддерживающих академическую…

Два видео про менеджеры цитат.

Рассказ про Zotero от чудесной Алины из Казахстана, которая изучает нанотехнологии в Австралии.

#тьюториал #блоги #софт

https://www.youtube.com/watch?v=gMGrWBkB7wE

Рассказ про Zotero от чудесной Алины из Казахстана, которая изучает нанотехнологии в Австралии.

#тьюториал #блоги #софт

https://www.youtube.com/watch?v=gMGrWBkB7wE

YouTube

Как оформить список литературы и хранить все документы / Менеджер цитирования Zotero

Где скачать Zotero: https://www.zotero.org/ (НЕ ЗАБЫВАЕМ СКАЧАТЬ Zotero Connector!)

База стилей Zotero: https://www.zotero.org/styles

Где скачать Mendeley: https://www.mendeley.com/?interaction_required=true

Где посмотреть на EndNote: https://endnote.com/…

База стилей Zotero: https://www.zotero.org/styles

Где скачать Mendeley: https://www.mendeley.com/?interaction_required=true

Где посмотреть на EndNote: https://endnote.com/…

И не такой задорный, но полезный рассказ о Mendeley от представителя Elsevier.

#тьюториал #софт

https://www.youtube.com/watch?v=MZqlweHziBo

#тьюториал #софт

https://www.youtube.com/watch?v=MZqlweHziBo

YouTube

Семинар по программе Mendeley (Reference Manager Workshop)

Спикер: Андрей Локтев

Консультант по ключевым информационным решениям компании Elsevier и разработчик программного обеспечения. Тема семинара: "Как создать и структурировать персональную научную библиотеку и взаимодейстовать с учеными всего мира с помощью…

Консультант по ключевым информационным решениям компании Elsevier и разработчик программного обеспечения. Тема семинара: "Как создать и структурировать персональную научную библиотеку и взаимодейстовать с учеными всего мира с помощью…