В этот день, 7 июля (25 июня) 1832 г., епископ Митрофан Воронежский (1623-1703) был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

Митрофан Воронежский в 40 лет был пострижен в монашество в Золотниковской пустыни в честь Успения Божией Матери. В 1665 г. стал игуменом Яхромского Космина монастыря, а с 1675 г. – игуменом Унженского Троицкого монастыря, которому покровительствовал царствующий дом Романовых. В 1682 г. стал первым архиереем новой Воронежской кафедры.

Епископ Митрофан оказывал поддержку Петру I, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства флота, участвовавшего в походе на Азов в 1696 г. В своих проповедях он поддерживал это начинание царя, жертвовал крупные суммы на кораблестроение. Царь, в свою очередь, с уважением относился к епископу. В августе 1703 г. епископ тяжело заболел и был пострижен в схиму с именем Макарий.

6 декабря(23 ноября) 1703 г. святитель Митрофан скончался, при его погребении присутствовал Петр I, который после заупокойного богослужения сказал:

Царь лично нес гроб владыки. Епископ Митрофан был похоронен в Благовещенском соборе Воронежа.

В 1832 г., с Высочайшего повеления императора Николая I, останки Митрофана Воронежского были извлечены и заключением специальной комиссии объявлены нетленными.

Священный Синод поднес императору Николаю I всеподданнейший доклад с результатами работы комиссии, приурочив его к дню рождения монарха (25 июня), а также принял решение:

Свт. Митрофан славился не только как чудотворец и праведник, но и как символ преемственности самодержавной власти, что найдет свое развитие и утверждение при проведении торжеств прославления первого Воронежского архиерея – в августе 1832 г. Торжества были приурочены к празднику Преображения Господня.

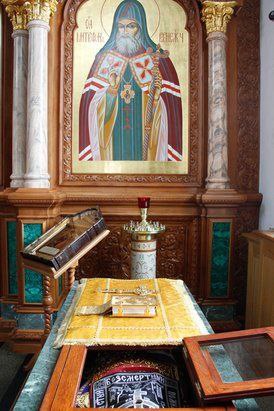

Днем во всех церквах города начался благовест, продолжавшийся 1.5 часа. Мощи из Благовещенского собора торжественно вынесли в специальной раке. Впереди несли хоругви и образа, позади – балдахин на столпах с укрепленной наверху архиерейской мантией. Балдахин с мощами, который несли первые лица губернии, торжественно был внесен в Архангельский собор. На торжествах, по сообщению прессы, «присутствовало огромное множество народа», а «город был иллюминирован».

Торжества продолжались 2 недели. В ходе них икона св. Митрофана была вручена камергеру Бибикову – для поднесения ее Николаю I (во время Литургии и молебна икона была положена на мощи), который назывался не только продолжателем дел Петра Великого, но и благодетелем Отечества, благочестие которого есть залог блестящего будущего страны и ее народа.В ответ император повелел изготовить покров из золотой парчи с золотыми часами и кистями на мощи свт. Митрофана. В настоящее время мощи покоятся в Благовещенском соборе Воронежа.

Из духовного завещания Митрофана Воронежского:

Митрофан Воронежский в 40 лет был пострижен в монашество в Золотниковской пустыни в честь Успения Божией Матери. В 1665 г. стал игуменом Яхромского Космина монастыря, а с 1675 г. – игуменом Унженского Троицкого монастыря, которому покровительствовал царствующий дом Романовых. В 1682 г. стал первым архиереем новой Воронежской кафедры.

Епископ Митрофан оказывал поддержку Петру I, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства флота, участвовавшего в походе на Азов в 1696 г. В своих проповедях он поддерживал это начинание царя, жертвовал крупные суммы на кораблестроение. Царь, в свою очередь, с уважением относился к епископу. В августе 1703 г. епископ тяжело заболел и был пострижен в схиму с именем Макарий.

6 декабря(23 ноября) 1703 г. святитель Митрофан скончался, при его погребении присутствовал Петр I, который после заупокойного богослужения сказал:

«Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней почести. Итак вынесем его тело сами».

Царь лично нес гроб владыки. Епископ Митрофан был похоронен в Благовещенском соборе Воронежа.

В 1832 г., с Высочайшего повеления императора Николая I, останки Митрофана Воронежского были извлечены и заключением специальной комиссии объявлены нетленными.

Священный Синод поднес императору Николаю I всеподданнейший доклад с результатами работы комиссии, приурочив его к дню рождения монарха (25 июня), а также принял решение:

«Святые, чудодейственные и целебные мощи» Митрофана поставить в церкви «яко светильник».

Свт. Митрофан славился не только как чудотворец и праведник, но и как символ преемственности самодержавной власти, что найдет свое развитие и утверждение при проведении торжеств прославления первого Воронежского архиерея – в августе 1832 г. Торжества были приурочены к празднику Преображения Господня.

Днем во всех церквах города начался благовест, продолжавшийся 1.5 часа. Мощи из Благовещенского собора торжественно вынесли в специальной раке. Впереди несли хоругви и образа, позади – балдахин на столпах с укрепленной наверху архиерейской мантией. Балдахин с мощами, который несли первые лица губернии, торжественно был внесен в Архангельский собор. На торжествах, по сообщению прессы, «присутствовало огромное множество народа», а «город был иллюминирован».

Торжества продолжались 2 недели. В ходе них икона св. Митрофана была вручена камергеру Бибикову – для поднесения ее Николаю I (во время Литургии и молебна икона была положена на мощи), который назывался не только продолжателем дел Петра Великого, но и благодетелем Отечества, благочестие которого есть залог блестящего будущего страны и ее народа.В ответ император повелел изготовить покров из золотой парчи с золотыми часами и кистями на мощи свт. Митрофана. В настоящее время мощи покоятся в Благовещенском соборе Воронежа.

Из духовного завещания Митрофана Воронежского:

«Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни мерность – богат будеши. Воздержно пий, мало яждь – здрав будеши. Твори благо, бегай злаго – спасен будеши».

❤26🙏19🔥4🕊4

tgoop.com/xramekb/4458

Create:

Last Update:

Last Update:

В этот день, 7 июля (25 июня) 1832 г., епископ Митрофан Воронежский (1623-1703) был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

Митрофан Воронежский в 40 лет был пострижен в монашество в Золотниковской пустыни в честь Успения Божией Матери. В 1665 г. стал игуменом Яхромского Космина монастыря, а с 1675 г. – игуменом Унженского Троицкого монастыря, которому покровительствовал царствующий дом Романовых. В 1682 г. стал первым архиереем новой Воронежской кафедры.

Епископ Митрофан оказывал поддержку Петру I, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства флота, участвовавшего в походе на Азов в 1696 г. В своих проповедях он поддерживал это начинание царя, жертвовал крупные суммы на кораблестроение. Царь, в свою очередь, с уважением относился к епископу. В августе 1703 г. епископ тяжело заболел и был пострижен в схиму с именем Макарий.

6 декабря(23 ноября) 1703 г. святитель Митрофан скончался, при его погребении присутствовал Петр I, который после заупокойного богослужения сказал:

Царь лично нес гроб владыки. Епископ Митрофан был похоронен в Благовещенском соборе Воронежа.

В 1832 г., с Высочайшего повеления императора Николая I, останки Митрофана Воронежского были извлечены и заключением специальной комиссии объявлены нетленными.

Священный Синод поднес императору Николаю I всеподданнейший доклад с результатами работы комиссии, приурочив его к дню рождения монарха (25 июня), а также принял решение:

Свт. Митрофан славился не только как чудотворец и праведник, но и как символ преемственности самодержавной власти, что найдет свое развитие и утверждение при проведении торжеств прославления первого Воронежского архиерея – в августе 1832 г. Торжества были приурочены к празднику Преображения Господня.

Днем во всех церквах города начался благовест, продолжавшийся 1.5 часа. Мощи из Благовещенского собора торжественно вынесли в специальной раке. Впереди несли хоругви и образа, позади – балдахин на столпах с укрепленной наверху архиерейской мантией. Балдахин с мощами, который несли первые лица губернии, торжественно был внесен в Архангельский собор. На торжествах, по сообщению прессы, «присутствовало огромное множество народа», а «город был иллюминирован».

Торжества продолжались 2 недели. В ходе них икона св. Митрофана была вручена камергеру Бибикову – для поднесения ее Николаю I (во время Литургии и молебна икона была положена на мощи), который назывался не только продолжателем дел Петра Великого, но и благодетелем Отечества, благочестие которого есть залог блестящего будущего страны и ее народа.В ответ император повелел изготовить покров из золотой парчи с золотыми часами и кистями на мощи свт. Митрофана. В настоящее время мощи покоятся в Благовещенском соборе Воронежа.

Из духовного завещания Митрофана Воронежского:

Митрофан Воронежский в 40 лет был пострижен в монашество в Золотниковской пустыни в честь Успения Божией Матери. В 1665 г. стал игуменом Яхромского Космина монастыря, а с 1675 г. – игуменом Унженского Троицкого монастыря, которому покровительствовал царствующий дом Романовых. В 1682 г. стал первым архиереем новой Воронежской кафедры.

Епископ Митрофан оказывал поддержку Петру I, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства флота, участвовавшего в походе на Азов в 1696 г. В своих проповедях он поддерживал это начинание царя, жертвовал крупные суммы на кораблестроение. Царь, в свою очередь, с уважением относился к епископу. В августе 1703 г. епископ тяжело заболел и был пострижен в схиму с именем Макарий.

6 декабря(23 ноября) 1703 г. святитель Митрофан скончался, при его погребении присутствовал Петр I, который после заупокойного богослужения сказал:

«Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней почести. Итак вынесем его тело сами».

Царь лично нес гроб владыки. Епископ Митрофан был похоронен в Благовещенском соборе Воронежа.

В 1832 г., с Высочайшего повеления императора Николая I, останки Митрофана Воронежского были извлечены и заключением специальной комиссии объявлены нетленными.

Священный Синод поднес императору Николаю I всеподданнейший доклад с результатами работы комиссии, приурочив его к дню рождения монарха (25 июня), а также принял решение:

«Святые, чудодейственные и целебные мощи» Митрофана поставить в церкви «яко светильник».

Свт. Митрофан славился не только как чудотворец и праведник, но и как символ преемственности самодержавной власти, что найдет свое развитие и утверждение при проведении торжеств прославления первого Воронежского архиерея – в августе 1832 г. Торжества были приурочены к празднику Преображения Господня.

Днем во всех церквах города начался благовест, продолжавшийся 1.5 часа. Мощи из Благовещенского собора торжественно вынесли в специальной раке. Впереди несли хоругви и образа, позади – балдахин на столпах с укрепленной наверху архиерейской мантией. Балдахин с мощами, который несли первые лица губернии, торжественно был внесен в Архангельский собор. На торжествах, по сообщению прессы, «присутствовало огромное множество народа», а «город был иллюминирован».

Торжества продолжались 2 недели. В ходе них икона св. Митрофана была вручена камергеру Бибикову – для поднесения ее Николаю I (во время Литургии и молебна икона была положена на мощи), который назывался не только продолжателем дел Петра Великого, но и благодетелем Отечества, благочестие которого есть залог блестящего будущего страны и ее народа.В ответ император повелел изготовить покров из золотой парчи с золотыми часами и кистями на мощи свт. Митрофана. В настоящее время мощи покоятся в Благовещенском соборе Воронежа.

Из духовного завещания Митрофана Воронежского:

«Для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни мерность – богат будеши. Воздержно пий, мало яждь – здрав будеши. Твори благо, бегай злаго – спасен будеши».

BY Храм на Крови

Share with your friend now:

tgoop.com/xramekb/4458