tgoop.com/empty_laboratory_spaces/177

Last Update:

Сегодня мы разберём четвёртый из наших семи тезисов о вреде современного научпопа.

Тезис: Взращивание молодых учёных, морально не готовых к трудностям

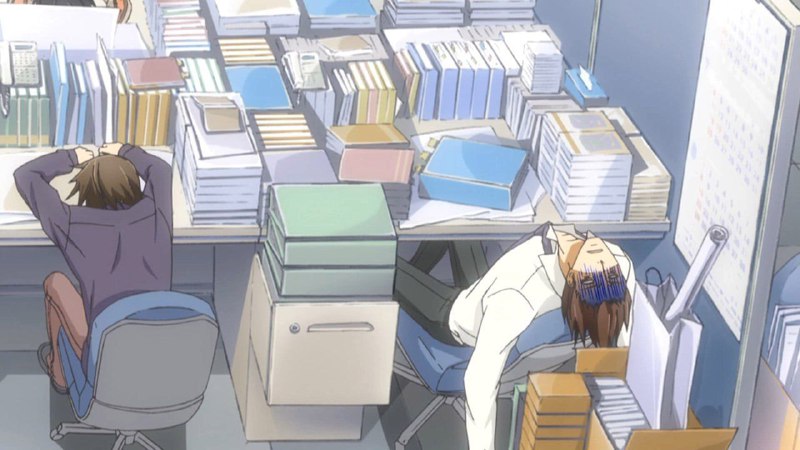

Как правило, научпоп охотно рассказывает о трудностях, связанных непосредственно с самим процессом исследования: когда приходится проводить по многу часов рутинные эксперименты и наблюдения, многократно повторяя этот процесс и много лет не видя результата. О, если бы все трудности учёного упирались только в это, поверьте — такая работа была бы одной из лучших в мире!

Научпоп (особенно киношный) любит демонстрировать научную исследовательскую группу (назовём её «научной единицей») как некий идеально слаженный механизм, где всё построено вокруг технократизма, а во главу угла ставится рационализм. Более того, взаимодействие между научными единицами показывается как некая отточенная система, работающая чуть ли не слаженнее, чем центр управления космическими полётами.

Увы… Последние 100–150 лет (смотря какую страну рассматривать) общество подвергается активной атомизации. Поскольку никакой Башни из слоновой кости для учёных не существует, эта атомизация наблюдается и между научными единицами. Вдобавок к этому, уже внутри самих этих единиц имеются большие проблемы с технократизмом.

По мимо этого, картинка «рационального учёного» рушится о тот факт, что ввиду высокой творческой составляющей в исследовательской работе среди учёных выше, чем в среднем по популяции, людей с биполярным расстройством II типа. Диагностировать его проблематично, ввиду чего такие учёные просто приобретают репутацию «человека со сложным характером». К тому же нередки случаи, когда внутри научной единицы формируются благоприятные условия для дальнейшего ухудшения психического расстройства и для иных деструктивных поведенческих сценариев.

Нельзя забывать и о сформированных традициях (не путать с понятием «традиция» в философии науки) в научной среде как на глобальном, так и на локальном уровне. Причём в нашей стране наблюдается фаза очень затянувшегося перехода от национальной к глобальной традиции, двигающаяся то вперёд, то теперь снова назад. И фаза перехода характеризуется тем, что методология проведения исследований (особенно в гуманитарных областях) в нашей стране стала очень эклектичной. Отдельно стоит упоминания такая специфическая штука, как «бюрократическая традиция», представляющей из себя устоявшееся на сверхлокальном уровне правило оформления документов, которое может значительно тормозить прогресс (например, невозможность научной единицы перейти на работу в средах LaTeX и Obsidian из-за того, что руководство плотно сидит на Excel 97–2003). А также есть уж совсем древние обычаи, сохранившиеся до наших дней почти без изменений (например, инициация молодых учёных через самый настоящий обряд).

Всё это в сумме формирует ту самую очень неоднородную и во многом иррациональную среду, не имеющую ничего общего со своей «научпопной версией». Для молодого исследователя такой разрыв шаблона — особенно на фоне неготовности работать с описанными сложностями (с которыми даже опытные учёные не всегда справляются) — может обернуться серьёзным психологическим потрясением. При этом ещё придётся пройти много стадий принятия этого фактора. И, скажем вам, не все его проходят до конца, но об этом уже будет отдельный пост.

#тишина_лабораторий

BY Тишина лабораторий

Share with your friend now:

tgoop.com/empty_laboratory_spaces/177