Настойчиво рекомендую вебинар коллеги по работе с Zotero. Это один из самых популярных менеджеров цитат и если вы еще не выбрали свой менеджер или попробовали Mendeley и дело не пошло, то, возможно, Zotero вам полюбится. Подробности по ссылке. https://vk.com/wall-163439438_240?fbclid=IwAR37ySCbfakbt7HrfvH8pF84o_zlsWLBeChN4tc3GxOSJkoFWtkST8gmw2k

VK

Еженедельный открытый митап по R

Друзья, митапы уже давно не еженедельные, но иногда случается так, что хочется встретиться вместе и срочно обсудить полезные вещи!

В эту субботу в 16:50 Арсений Веркеев расскажет о работе с библиографическим менеджером Zotero. Вебинар пройдет при поддержке…

В эту субботу в 16:50 Арсений Веркеев расскажет о работе с библиографическим менеджером Zotero. Вебинар пройдет при поддержке…

Как будто время подводить итоги года. Моим лучшим итогом года стал виртуальный переезд в Харьков в первые месяца локдауна.

Начало локдауна совпало с возвращением статьи со второго рецензирования, где рецензент настойчиво повторил, что если я хочу опубликовать статью, надо полностью переработать теоретическую часть и выдал список литературы с десятком имен. Это довольно уникальная ситуация - обычно если рецензенту не нравятся правки после первого раунда Revise and Resubmit, второго шанса уже не дают. Мне такой шанс дали, но мое внутреннее сопротивление изменениям было огромным. Сложно же смириться с тем, что надо переписать теоретическую рамку, ведь ценность исследования в эмпирических данных и результатах. А к ним у рецензента вопросов почти не было.

Я удалила вторую и третью главы статьи, прочитала и рекомендованную, и разную другую литературу, порисовала майндмапы и все такое. А дальше - стоп. Не пишется. В нормальных обстоятельствах я бы ушла в кафе, библиотеку, или вовсе уехала бы куда-нибудь, где плохо с интернетом. Опыт показывает, что со сменой обстановки приходит вдохновение.

В начале апреля опции “библиотека”, “кафе” и “турбаза” оказались недоступны. Но каким-то образом я наткнулась на онлайн-митапы “Shut up & write” (”Заткнись и пиши”). Про эту технологию повышения эффективности я слышала раньше, но на себе не испытывала. Поскольку терять мне было нечего, я записалась сразу на два: в Брюсселе и Глазго.

Обычно сессии “Shut up & write” организуются в кофейнях или библиотеках. Это встречи небольших групп писателей для совместного письма. В практике “Заткнись и пиши” объединяются техника борьбы с прокрастинацией “Помодоро” - работа короткими сфокусированными отрезками и техника групповой психотерапии, потому что включает элементы шеринга - обсуждения писательского опыта. Сессия начинается с того, что участники на протяжении 3-5 минут заявляют о своих намерениях. Затем включается таймер и следующие 25-45 минут участники молча работают над своим текстом (затыкаются и пишут). После звонка будильника все должны отложить работу в сторону, на протяжении 3-5 минут обсудить, что получилось. После перерыва сессию можно повторить.

Первая виртуальная поездка случилась в Брюссель. Когда я присоединилась, в зуме было человек пять-шесть: писатель нон-фикшна, блогер, магистрантка, которая писала заявку в аспирантуру и пожилой мемуарист. Организатором была автор более сорока любовных романов - настоящий лидер и вдохновитель. Большинство участников были знакомы между собой, но новичков - мемуариста и меня приняли очень тепло. Мы представились, коротко обозначили свои задачи, отключили микрофоны и я осталась наедине с белым листом бумаги. Как оказалось, фокус шатапов в том, что если ты заявляешь о намерениях другому человеку, то их гораздо сложнее не выполнить, чем если ты что-то обещаешь себе. Я не могла подвести компаньонов. За час появились первые слов семьдесят-восемьдесят. Немного, но ощутимо больше обычных 5-12 и это был связный текст, который почти без редактуры вошел в финальный вариант статьи. Вдохновленная тем, что работа пошла, я рванула на следующий митап - в Глазго. Там компания подобралась максимально международная. Понятно, костяк составляли местные авторы, но была американка, француженка, появилась я. Вторая сессия прошла чуть менее успешно, но тоже довольно эффективно. Недостатком было слишком большое количество участников - шеринги занимали половину сессии. К тому же шотландский английский был для меня мукой. Тем не менее, стало ясно, что технология работает.

Начало локдауна совпало с возвращением статьи со второго рецензирования, где рецензент настойчиво повторил, что если я хочу опубликовать статью, надо полностью переработать теоретическую часть и выдал список литературы с десятком имен. Это довольно уникальная ситуация - обычно если рецензенту не нравятся правки после первого раунда Revise and Resubmit, второго шанса уже не дают. Мне такой шанс дали, но мое внутреннее сопротивление изменениям было огромным. Сложно же смириться с тем, что надо переписать теоретическую рамку, ведь ценность исследования в эмпирических данных и результатах. А к ним у рецензента вопросов почти не было.

Я удалила вторую и третью главы статьи, прочитала и рекомендованную, и разную другую литературу, порисовала майндмапы и все такое. А дальше - стоп. Не пишется. В нормальных обстоятельствах я бы ушла в кафе, библиотеку, или вовсе уехала бы куда-нибудь, где плохо с интернетом. Опыт показывает, что со сменой обстановки приходит вдохновение.

В начале апреля опции “библиотека”, “кафе” и “турбаза” оказались недоступны. Но каким-то образом я наткнулась на онлайн-митапы “Shut up & write” (”Заткнись и пиши”). Про эту технологию повышения эффективности я слышала раньше, но на себе не испытывала. Поскольку терять мне было нечего, я записалась сразу на два: в Брюсселе и Глазго.

Обычно сессии “Shut up & write” организуются в кофейнях или библиотеках. Это встречи небольших групп писателей для совместного письма. В практике “Заткнись и пиши” объединяются техника борьбы с прокрастинацией “Помодоро” - работа короткими сфокусированными отрезками и техника групповой психотерапии, потому что включает элементы шеринга - обсуждения писательского опыта. Сессия начинается с того, что участники на протяжении 3-5 минут заявляют о своих намерениях. Затем включается таймер и следующие 25-45 минут участники молча работают над своим текстом (затыкаются и пишут). После звонка будильника все должны отложить работу в сторону, на протяжении 3-5 минут обсудить, что получилось. После перерыва сессию можно повторить.

Первая виртуальная поездка случилась в Брюссель. Когда я присоединилась, в зуме было человек пять-шесть: писатель нон-фикшна, блогер, магистрантка, которая писала заявку в аспирантуру и пожилой мемуарист. Организатором была автор более сорока любовных романов - настоящий лидер и вдохновитель. Большинство участников были знакомы между собой, но новичков - мемуариста и меня приняли очень тепло. Мы представились, коротко обозначили свои задачи, отключили микрофоны и я осталась наедине с белым листом бумаги. Как оказалось, фокус шатапов в том, что если ты заявляешь о намерениях другому человеку, то их гораздо сложнее не выполнить, чем если ты что-то обещаешь себе. Я не могла подвести компаньонов. За час появились первые слов семьдесят-восемьдесят. Немного, но ощутимо больше обычных 5-12 и это был связный текст, который почти без редактуры вошел в финальный вариант статьи. Вдохновленная тем, что работа пошла, я рванула на следующий митап - в Глазго. Там компания подобралась максимально международная. Понятно, костяк составляли местные авторы, но была американка, француженка, появилась я. Вторая сессия прошла чуть менее успешно, но тоже довольно эффективно. Недостатком было слишком большое количество участников - шеринги занимали половину сессии. К тому же шотландский английский был для меня мукой. Тем не менее, стало ясно, что технология работает.

Беда была в том, что европейские Шатапы начинались вечером. А я утренний человек. Утренняя сессия обнаружилась в Харькове и стала настоящей находкой. Там собрались писатели, имевшие опыт офлайн шатапов, но на карантине вынужденные перейти онлайн. После нескольких встреч пара человек решили, что можно встречаться ежедневно. Выбранное время - 8.30 - оказалось идеальным для меня. Что важно - никто не опаздывал, потому что нет ничего вреднее, чем когда в сессию вламывается опоздавший. Иногда к утренним сессиям добавлялись послеобеденные. Совместное писательство внесло в работу азарт, поддержку, радость от общения с новыми людьми и дисциплину. Когда карантинные меры стали понемногу снимать и харьковские писатели вернулись к встречам в кафе, мы не прекратили наши дистанционные встречи. Так я сначала дописала статью, потом до конца сложился текст книги. После каникул мы продолжили встречаться, правда, сейчас немного реже - мы уже не заперты в квартирах, наши графики разбежались, но иногда мы встречаемся в чате с вопросом “попишем завтра?” и практически всегда находится компания.

“Writing is a lonely practice” - пишет Барбара Камлер, когда обсуждает трудности аспирантов в работе над текстом диссертации. Как оказалось, письмо можно превратить в социальную практику. Конечно, она подходит далеко не всем. Многие присоединялись к шатапам на один-два раза и уходили. В моем случае шатапы оказались очень поддерживающими, продуктивными и вдохновляющими. Сейчас в моем расписании помимо харьковских шатапов “по требованию” еще две регулярные утренние сессии с Минском и одна вечерняя с Торонто. За это время участники шатапов написали повесть, часть романа, дописали статью и две книги, сделали несколько переводов, написали парочку домашних работ в магистратуре.

Наверно, после каникул я дам старт еще одной утренней сессии - либо во вторник, либо в пятницу. Если такое случится, я буду рада пригласить новых участников.

Удачного нового года!

#обучение #письмо #shutup

“Writing is a lonely practice” - пишет Барбара Камлер, когда обсуждает трудности аспирантов в работе над текстом диссертации. Как оказалось, письмо можно превратить в социальную практику. Конечно, она подходит далеко не всем. Многие присоединялись к шатапам на один-два раза и уходили. В моем случае шатапы оказались очень поддерживающими, продуктивными и вдохновляющими. Сейчас в моем расписании помимо харьковских шатапов “по требованию” еще две регулярные утренние сессии с Минском и одна вечерняя с Торонто. За это время участники шатапов написали повесть, часть романа, дописали статью и две книги, сделали несколько переводов, написали парочку домашних работ в магистратуре.

Наверно, после каникул я дам старт еще одной утренней сессии - либо во вторник, либо в пятницу. Если такое случится, я буду рада пригласить новых участников.

Удачного нового года!

#обучение #письмо #shutup

Его обычная лекция начиналась примерно так:

“Уважаемые коллеги! Позвольте рассказать вам о правилах производства научного знания. Я буду исходить из предположения, что наука не только отражает реальность, но и сама является “социальным фактом”, то есть своего рода идеальной реальностью, подчиненной объективным правилам. Мы можем трактовать науку как игру (иногда интеллектуальную), но и в этом случае правила игры не выбираются нами. Научный сотрудник должен подчинить свою жизнь определенного рода обетованию. Разумеется, эта игра – в том числе ее социологическая разновидность – не дает никаких преимуществ в познании мира. Созерцание художника, религиозный опыт и здравый смысл могут казаться более пригодными формами знания, и, действительно, никому из младших научных сотрудников и в голову не придет рассуждать научно, например, в разговоре с девушкой. В этом отношении социология – одна из наиболее рискованных форм знания: внешнему наблюдателю практически невозможно отличить в ней научно обоснованное суждение от политических дебатов, самовыражения, публицистики, вещания, нравоучения, социальной проповеди или художественных образов. Критерий здесь тривиален: научное суждение может быть ошибочным (точнее, всегда является ошибочным), а другие формы знания – по ту сторону истины и лжи. Далее

И в этих “глубокоуважаемые коллеги” и “позвольте” - не было ни иронии, ни сарказма. Было и уважение, и просьба о том, чтобы послушали, и неповторимый батыгинский стиль.

Его “Методологию социологического исследования” я всегда рекомендую первой, когда у меня спрашивают, с чего начать знакомство с социологическими методами. Она написана в батыгинском стиле и вчера выяснилось, что он не очень любил эту книгу, потому что она якобы своими красивостями отвлекает от главного. Но мне кажется, это не так. Она по-прежнему актуальна, когда надо понять, как не надо задавать вопросы в исследовании, менее актуальна в других моментах и совершенно незаменима, чтобы понять суть и дух социологического исследования.

Батыгинское наследие велико. Но в последнее время моей любимой статьей стала“Библиография социологической литературы” . Я люблю ее перечитывать перед лекциями по работе с научной литературой и начинать с рассказа о каталогах и летописях книжных и бумажных статей.

А еще Батыгин был очень

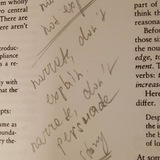

доступным и смиренно участвовал даже в наших домашних вечеринках, подтверждение чему эта фотография.

“Уважаемые коллеги! Позвольте рассказать вам о правилах производства научного знания. Я буду исходить из предположения, что наука не только отражает реальность, но и сама является “социальным фактом”, то есть своего рода идеальной реальностью, подчиненной объективным правилам. Мы можем трактовать науку как игру (иногда интеллектуальную), но и в этом случае правила игры не выбираются нами. Научный сотрудник должен подчинить свою жизнь определенного рода обетованию. Разумеется, эта игра – в том числе ее социологическая разновидность – не дает никаких преимуществ в познании мира. Созерцание художника, религиозный опыт и здравый смысл могут казаться более пригодными формами знания, и, действительно, никому из младших научных сотрудников и в голову не придет рассуждать научно, например, в разговоре с девушкой. В этом отношении социология – одна из наиболее рискованных форм знания: внешнему наблюдателю практически невозможно отличить в ней научно обоснованное суждение от политических дебатов, самовыражения, публицистики, вещания, нравоучения, социальной проповеди или художественных образов. Критерий здесь тривиален: научное суждение может быть ошибочным (точнее, всегда является ошибочным), а другие формы знания – по ту сторону истины и лжи. Далее

И в этих “глубокоуважаемые коллеги” и “позвольте” - не было ни иронии, ни сарказма. Было и уважение, и просьба о том, чтобы послушали, и неповторимый батыгинский стиль.

Его “Методологию социологического исследования” я всегда рекомендую первой, когда у меня спрашивают, с чего начать знакомство с социологическими методами. Она написана в батыгинском стиле и вчера выяснилось, что он не очень любил эту книгу, потому что она якобы своими красивостями отвлекает от главного. Но мне кажется, это не так. Она по-прежнему актуальна, когда надо понять, как не надо задавать вопросы в исследовании, менее актуальна в других моментах и совершенно незаменима, чтобы понять суть и дух социологического исследования.

Батыгинское наследие велико. Но в последнее время моей любимой статьей стала“Библиография социологической литературы” . Я люблю ее перечитывать перед лекциями по работе с научной литературой и начинать с рассказа о каталогах и летописях книжных и бумажных статей.

А еще Батыгин был очень

доступным и смиренно участвовал даже в наших домашних вечеринках, подтверждение чему эта фотография.

read.newlibrary.ru

Батыгин Г.С. / Организация научного знания - Скачать электронные книги

Скачать Электронные книги

Говорят, начни писать блог о том, что тебя тревожит, и тревожность пройдет. Вообще, профессиональные блоги - это очень полезная вещь для того, чтобы расписаться. Кто-то в блогах пишет любопытные вещи из литературы, которые он читает, кто-то удивительные вещи, обнаруженные в полевых исследованиях, кто-то про методику исследовательской работы и анализа. Так и у меня получилось - начала вести этот канал и стало меньше блоков в собственном академическом письме. Ну или я так думала я до прошлой недели, пока не собралась писать большой текст.

Поэтому отвлекусь от теоретических исследований и напишу о практических вещах. О правиле “троек” или триад.

Принцип триады в письме означает что и отдельный абзац, и большой текст должен иметь три элемента: введение, тело, заключение. Тело, в свою очередь, тоже должно быть организовано по принципу триады. Например, перечисление - “во-первых, во-вторых, в-третьих”, или критика - “с одной стороны, с другой стороны, но…”, или для поcтроения тезиса - “несмотря на X, Y, потому что Z” («Несмотря на обыденный характер проблемы пьяных водителей, санкции против них необходимо ужесточить, потому что число вызванных ими аварий с тяжелыми последствиями приобрело угрожающие масштабы и затрагивает интересы всего населения»).

Почему триады хороши? Во-первых, памяти легче удержать три компонента чего бы то ни было. Во-вторых, поставив перед собой цель писать триадами, автор делает текст более логически стройным и понятным, у него появляется ритм. В-третьих, если стараться организовывать мысль тройками, то становится проще не просто описать явление, но и упорядочить объекты, провести между ними причинно-следственную связь, выделить позитивную и негативную сторону, то есть перейти от описательного письма к критическому. Таким образом, триады облегчают жизнь как читателю, так и автору. Если кажется, что для определения какого-то явления надо описать больше, чем три характеристики, имеет смысл подумать, нельзя ли их объединить в три крупные группы и детализировать уже внутри каждой группы.

Этот принцип очень помог мне при редактировании недавнего текста. Накануне нового года нам с коллегой вернули 200-страничную рукопись с двумя рецензиями, суть которых была “исследование хорошее, но текст требует серьезной редактуры”. И действительно, текст писался долго, часто откладывался, переделывался и не складывался. Поэтому в некоторых частях ему не хватало согласованности и складности. Резать и переписывать сложно, и когда я добиралась до таких частей, я просто начинала считать предложения в абзаце. Вводное предложение, первый аргумент, второй, третий, вывод. Если чего-то не хватало или что-то было лишним, исправляла.

В английской вики статья про “Rule of Three” иллюстрируется сказкой “Маша и три медведя”. По-русски, как кажется, про принцип триад сфокусированно пишет только Ирина Борисовна Короткина. При этом прием этот, конечно, не новый и тем более не абсолютный. Композицию и абзаца, и текста, и устного выступления можно выстраивать и иначе. Но иногда вычленение трех компонентов помогает выбраться из тупика и создать связный и законченный текст.

Литература: Короткина, И. Б. (2019). Академическое письмо: процесс, продукт и практика. М.: Издательство Юрайт.

#письмо

Поэтому отвлекусь от теоретических исследований и напишу о практических вещах. О правиле “троек” или триад.

Принцип триады в письме означает что и отдельный абзац, и большой текст должен иметь три элемента: введение, тело, заключение. Тело, в свою очередь, тоже должно быть организовано по принципу триады. Например, перечисление - “во-первых, во-вторых, в-третьих”, или критика - “с одной стороны, с другой стороны, но…”, или для поcтроения тезиса - “несмотря на X, Y, потому что Z” («Несмотря на обыденный характер проблемы пьяных водителей, санкции против них необходимо ужесточить, потому что число вызванных ими аварий с тяжелыми последствиями приобрело угрожающие масштабы и затрагивает интересы всего населения»).

Почему триады хороши? Во-первых, памяти легче удержать три компонента чего бы то ни было. Во-вторых, поставив перед собой цель писать триадами, автор делает текст более логически стройным и понятным, у него появляется ритм. В-третьих, если стараться организовывать мысль тройками, то становится проще не просто описать явление, но и упорядочить объекты, провести между ними причинно-следственную связь, выделить позитивную и негативную сторону, то есть перейти от описательного письма к критическому. Таким образом, триады облегчают жизнь как читателю, так и автору. Если кажется, что для определения какого-то явления надо описать больше, чем три характеристики, имеет смысл подумать, нельзя ли их объединить в три крупные группы и детализировать уже внутри каждой группы.

Этот принцип очень помог мне при редактировании недавнего текста. Накануне нового года нам с коллегой вернули 200-страничную рукопись с двумя рецензиями, суть которых была “исследование хорошее, но текст требует серьезной редактуры”. И действительно, текст писался долго, часто откладывался, переделывался и не складывался. Поэтому в некоторых частях ему не хватало согласованности и складности. Резать и переписывать сложно, и когда я добиралась до таких частей, я просто начинала считать предложения в абзаце. Вводное предложение, первый аргумент, второй, третий, вывод. Если чего-то не хватало или что-то было лишним, исправляла.

В английской вики статья про “Rule of Three” иллюстрируется сказкой “Маша и три медведя”. По-русски, как кажется, про принцип триад сфокусированно пишет только Ирина Борисовна Короткина. При этом прием этот, конечно, не новый и тем более не абсолютный. Композицию и абзаца, и текста, и устного выступления можно выстраивать и иначе. Но иногда вычленение трех компонентов помогает выбраться из тупика и создать связный и законченный текст.

Литература: Короткина, И. Б. (2019). Академическое письмо: процесс, продукт и практика. М.: Издательство Юрайт.

#письмо

Решила собрать в одном месте рекомендации бывалых научных руководителей о том, как написать диплом или магистерскую диссертацию. Таких рекомендаций не так много в русскоязычном интернете. Собрала то, что понравилось мне. Впрочем, эти советы специфичны для социальных и гуманитарных наук и, наверно, подойдут не всем.

Мой любимый текст на эту тему - расшифровка лекции Константина Гаазе с немного пафосным названием “Что такое шанинский текст”. Я бы не стала выделять шанинский текст в какую-то специальную категорию, потому что для меня в шанинском тексте главное - это исследовательская честность. Но она-то нужна и в любом другом академическом тексте, поэтому советы его универсальны. Важный практический момент - в конце лекции Гаазе обсуждает три индивидуальных писательских стиля и возможные способы борьбы с последствиями этих стилей. https://www.msses.ru/media/materialy/chto-takoe-shaninskiy-tekst-summa-technologiae/

Вдохновляющая Оксана Мороз дает 12 практичных совета о том, как преодолеть формальные академические требования, как разобраться в том, что такое актуальность, объект-предмет и практическая значимость и как довести работу до защиты. https://www.youtube.com/watch?v=F6laj2fdBdY

Мудрейший Андрей Зорин рассказывает о том, как выбирать тему, работать с источниками и защитить диссератацию https://www.youtube.com/watch?v=IPRL20ZAUng (краткий конспект http://fpo.msu.ru/open_files/mag_dis.pdf). Важнейший совет Зорина - быть назойливым и доставать научного руководителя.

“Днюйте и ночуйте возле двери руководителя, добивайтесь внимания” - такой же совет давали и нам на защите синопсисов (подробных планов диссертаций). Правда, я ему никогда особо не следовала, что, конечно, совершенно не правильно.

И поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими находками по написанию дипломов и магистерских диссертаций (и не только их). #рекомендации #диссертация

Мой любимый текст на эту тему - расшифровка лекции Константина Гаазе с немного пафосным названием “Что такое шанинский текст”. Я бы не стала выделять шанинский текст в какую-то специальную категорию, потому что для меня в шанинском тексте главное - это исследовательская честность. Но она-то нужна и в любом другом академическом тексте, поэтому советы его универсальны. Важный практический момент - в конце лекции Гаазе обсуждает три индивидуальных писательских стиля и возможные способы борьбы с последствиями этих стилей. https://www.msses.ru/media/materialy/chto-takoe-shaninskiy-tekst-summa-technologiae/

Вдохновляющая Оксана Мороз дает 12 практичных совета о том, как преодолеть формальные академические требования, как разобраться в том, что такое актуальность, объект-предмет и практическая значимость и как довести работу до защиты. https://www.youtube.com/watch?v=F6laj2fdBdY

Мудрейший Андрей Зорин рассказывает о том, как выбирать тему, работать с источниками и защитить диссератацию https://www.youtube.com/watch?v=IPRL20ZAUng (краткий конспект http://fpo.msu.ru/open_files/mag_dis.pdf). Важнейший совет Зорина - быть назойливым и доставать научного руководителя.

“Днюйте и ночуйте возле двери руководителя, добивайтесь внимания” - такой же совет давали и нам на защите синопсисов (подробных планов диссертаций). Правда, я ему никогда особо не следовала, что, конечно, совершенно не правильно.

И поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими находками по написанию дипломов и магистерских диссертаций (и не только их). #рекомендации #диссертация

www.msses.ru

Что такое “шанинский текст”: Summa Technologiae

В почте после длинных выходных оказалось две ссылки на семинары про публикации в научных журналах по социальным наукам. Два журнала абсолютно разные по жанру, по требованиям к публикациям, по технике работы, и тем более интересно сравнить их подходы.

Первый журнал - “Лабораториум” - издается Центром независимых социологических исследований и нацелен на публикацию исследований, проведенных на качественных данных. Это один из лучших российских журналов и публикует статьи как на русском, так и на английском языках. Для тех, кто только начинает публиковать научные статьи, будет поучителен рассказ про рецензирование. Да, это длительный процесс и нужно ожидать, что будет израсходовано немало душевных и физических сил. Еще мне было интересно послушать про междисциплинарный переход. Когда человек, привыкший писать в одной дисциплине, уходит, казалось бы в смежную, но все-таки другую.

https://www.youtube.com/watch?v=hRc2qsK5hZ4

Информацию о другом семинаре прислал Институт Коуза. Его проводил Сэм Пельтцман - редактор главного журнала Чикагской школы The Journal of Law and Economics. Этот журнал, да и вся школа, находятся на противоположном спектре социальных наук. Здесь публикуются статьи с большой количественной составляющей. Журнал с почтенной традицией, редактор почтенного возраста и кажется, что при такой истории и таких рейтингах совершенно недоступен для простых смертных. Но нет - буквально в третьем произвольно открытом номере нашлась статья, где одним из авторов была недавняя выпускница моей альма-матер. Свое исследование она провела уже не в Беларуси, а обучаясь в магистратуре в Риге. Но это означает, что путь от обычного университета до публикации в престижном журнале не такой уж длинный.

https://www.youtube.com/watch?v=QE0HwFCgnmM

Первый журнал - “Лабораториум” - издается Центром независимых социологических исследований и нацелен на публикацию исследований, проведенных на качественных данных. Это один из лучших российских журналов и публикует статьи как на русском, так и на английском языках. Для тех, кто только начинает публиковать научные статьи, будет поучителен рассказ про рецензирование. Да, это длительный процесс и нужно ожидать, что будет израсходовано немало душевных и физических сил. Еще мне было интересно послушать про междисциплинарный переход. Когда человек, привыкший писать в одной дисциплине, уходит, казалось бы в смежную, но все-таки другую.

https://www.youtube.com/watch?v=hRc2qsK5hZ4

Информацию о другом семинаре прислал Институт Коуза. Его проводил Сэм Пельтцман - редактор главного журнала Чикагской школы The Journal of Law and Economics. Этот журнал, да и вся школа, находятся на противоположном спектре социальных наук. Здесь публикуются статьи с большой количественной составляющей. Журнал с почтенной традицией, редактор почтенного возраста и кажется, что при такой истории и таких рейтингах совершенно недоступен для простых смертных. Но нет - буквально в третьем произвольно открытом номере нашлась статья, где одним из авторов была недавняя выпускница моей альма-матер. Свое исследование она провела уже не в Беларуси, а обучаясь в магистратуре в Риге. Но это означает, что путь от обычного университета до публикации в престижном журнале не такой уж длинный.

https://www.youtube.com/watch?v=QE0HwFCgnmM

YouTube

«Стать автором академического журнала» — семинар журнала Laboratorium

Семинар посвящен обсуждению правил и возможностей публикации статей в рецензируемых журналах, ожиданиям редколлегии от будущих авторов, структуре статьи и подаче материала. С членами редколлегии журнала, а также авторами статей последнего номера мы обсудили…

Как быть, если информация с сайта удалена и как ее найти. Лонгрид с картинками в telegra.ph

https://telegra.ph/Kak-najti-udalennyj-sajt-05-20

https://telegra.ph/Kak-najti-udalennyj-sajt-05-20

Telegraph

Как найти удаленный сайт

Я уже писала про пермалинки как способ сохранить веб-страницу, используемую для исследования. Но как быть, если страница пропала из сети, но вы точно знаете, что она когда-то была опубликована. Первым делом идем в гугл и ищем ее на заданном сайте, например:…

Сегодня будет первый гостевой пост на этом канале. Сегодняшний гость – студентка PhD программы по истории в Scuola Normale Superiore в Пизе Маша Братищева. Маша исследует историю российского феминизма 19 века. Слово гостю.

«Арина предложила подумать вместе с подписчиками о редактуре. Точнее, о саморедактуре – том процессе, который начинается после того, как точка поставлена, а текст еще далек от того, чтобы показывать его хоть кому-то. За время учебы я освоила несколько упражнений, которые неплохо помогают мне справляться.

Дисклеймер: я – не редакторка, я PhD-студентка. Я пишу много текстов, и у меня не всегда есть возможность показать их компетентному редактору. Я пользуюсь услугами proofreader, когда пишу по-английски, по-русски я очень давно не писала статей. Приемы, которые помогают мне, я находила в разных источниках, но два любимых – это «Техника писательского мастерства» Шкловского и «Человек за письменным столом» Лидии Гинзбург.

По-моему, написание научного текста ничем не отличается от текста художественного. Все самые полезные книги по истории феминизма, которой занимаюсь я, написаны интересно, и читаются как романы. Мы не берем в расчет справочники, статистические описания и ядерную физику. Но любая заслуживающая внимания книга, изданная в Америке/Англии, написана хорошо. Хорошо – это значит, что любой человек, закончивший среднюю школу, в состоянии ее прочесть. Хорошо – не значит просто, это значит, что автор не заставляет читателя продираться сквозь дебри своей лексики и грамматики. Автор, который пишет хорошо, стремится упростить жизнь читателя, а не наоборот.

Не скажу, что я добилась совершенства в этом деле, но я стараюсь. Что мне помогает?

1. Я читаю текст вслух. С выражением. Те места, где я спотыкаюсь, написаны плохо. Если на одном дыхании я не могу прочесть предложение до конца, оно написано плохо. Если при чтении вслух я перестаю понимать, как два абзаца логически связаны между собой, читатель тоже не поймет.

2. Повторяю операцию с выразительным чтением, но с конца. Почему с конца? Потому что, читая текст с начала, мы к нему привыкаем. Чтение с конца может дать неожиданный эффект. Можно увидеть то, что совсем не хотелось увидеть.

3. Выделяю разным цветом предложения. Смотрю на их среднюю длину, и периодичность. Это сложно объяснить на пальцах, но должно получиться красиво, как в нотах. В тексте должен быть ритм. Каким он будет – прерывистым или плавным – решать вам, но монотонность убивает текст. На полях: короткие предложения почти всегда лучше длинных, активный залог почти всегда лучше пассивного. Из любого правила бывают исключения.

4. Если есть возможность, показываю текст критику. Иногда этого критика потом хочется убить, но сам процесс полезен.

В-основном, я пишу по-английски. И, конечно, с ним история еще сложнее, чем с родным языком. Долгое время я совсем не умела редактировать свои тексты. Я ставила точку и сразу отправляла текст носителю языка, не допуская даже мысли, что в состоянии сама улучшить свой текст. Как с надоедливым ребенком: тебе уже не надо, чтоб он был счастлив, надо, чтоб он куда-нибудь исчез, а ты пошла пить свой апероль. Недавно кое-что изменилось. Во-первых, я написала какое-то критическое количество текстов, и прочла критическое количество книжек, чтобы чувствовать шероховатости своего письма. Какое количество считать критическим, сложный вопрос. Мне понадобилось 2 года магистратуры на английском и год подготовки к PhD. Но я знаю людей, которые справлялись за год.

«Арина предложила подумать вместе с подписчиками о редактуре. Точнее, о саморедактуре – том процессе, который начинается после того, как точка поставлена, а текст еще далек от того, чтобы показывать его хоть кому-то. За время учебы я освоила несколько упражнений, которые неплохо помогают мне справляться.

Дисклеймер: я – не редакторка, я PhD-студентка. Я пишу много текстов, и у меня не всегда есть возможность показать их компетентному редактору. Я пользуюсь услугами proofreader, когда пишу по-английски, по-русски я очень давно не писала статей. Приемы, которые помогают мне, я находила в разных источниках, но два любимых – это «Техника писательского мастерства» Шкловского и «Человек за письменным столом» Лидии Гинзбург.

По-моему, написание научного текста ничем не отличается от текста художественного. Все самые полезные книги по истории феминизма, которой занимаюсь я, написаны интересно, и читаются как романы. Мы не берем в расчет справочники, статистические описания и ядерную физику. Но любая заслуживающая внимания книга, изданная в Америке/Англии, написана хорошо. Хорошо – это значит, что любой человек, закончивший среднюю школу, в состоянии ее прочесть. Хорошо – не значит просто, это значит, что автор не заставляет читателя продираться сквозь дебри своей лексики и грамматики. Автор, который пишет хорошо, стремится упростить жизнь читателя, а не наоборот.

Не скажу, что я добилась совершенства в этом деле, но я стараюсь. Что мне помогает?

1. Я читаю текст вслух. С выражением. Те места, где я спотыкаюсь, написаны плохо. Если на одном дыхании я не могу прочесть предложение до конца, оно написано плохо. Если при чтении вслух я перестаю понимать, как два абзаца логически связаны между собой, читатель тоже не поймет.

2. Повторяю операцию с выразительным чтением, но с конца. Почему с конца? Потому что, читая текст с начала, мы к нему привыкаем. Чтение с конца может дать неожиданный эффект. Можно увидеть то, что совсем не хотелось увидеть.

3. Выделяю разным цветом предложения. Смотрю на их среднюю длину, и периодичность. Это сложно объяснить на пальцах, но должно получиться красиво, как в нотах. В тексте должен быть ритм. Каким он будет – прерывистым или плавным – решать вам, но монотонность убивает текст. На полях: короткие предложения почти всегда лучше длинных, активный залог почти всегда лучше пассивного. Из любого правила бывают исключения.

4. Если есть возможность, показываю текст критику. Иногда этого критика потом хочется убить, но сам процесс полезен.

В-основном, я пишу по-английски. И, конечно, с ним история еще сложнее, чем с родным языком. Долгое время я совсем не умела редактировать свои тексты. Я ставила точку и сразу отправляла текст носителю языка, не допуская даже мысли, что в состоянии сама улучшить свой текст. Как с надоедливым ребенком: тебе уже не надо, чтоб он был счастлив, надо, чтоб он куда-нибудь исчез, а ты пошла пить свой апероль. Недавно кое-что изменилось. Во-первых, я написала какое-то критическое количество текстов, и прочла критическое количество книжек, чтобы чувствовать шероховатости своего письма. Какое количество считать критическим, сложный вопрос. Мне понадобилось 2 года магистратуры на английском и год подготовки к PhD. Но я знаю людей, которые справлялись за год.

Во-вторых, я перестала полностью полагаться на внешнюю инстанцию в виде редактора, и научилась пользоваться двумя инструментами – Grammarly и Elevate.

Grammarly – это разработанное украинцами приложение, которое выходит за рамки простой проверки грамматики английского языка и оценивает стиль, читаемость и эффективность текста. Я подписана на платную версию. Во многих случаях она довольно эффективно помогает бороться с калькой русского (когда ты чувствуешь, что фраза звучит не по-английски, но выразительно переформулировать ее не можешь). Не всегда предложенные варианты хороши, но процентах в 80 текст становится лучше. Естественно, если у вас есть возможность платить за профессиональную редактуру, то лучше за нее платить, но если такой возможности нет, Grammarly неплохо решит основные проблемы текста. Уловка: если вы знаете, что предстоит отредактировать несколько текстов в обозримом будущем, заплатите не сразу за год, а за месяц или три. Так вы немного сэкономите. И после регистрации не покупайте платную версию сразу, подождите неделю-другую, не исключено, что вам предложат скидку.

Elevate – это приложение, изначально разработанное для профилактики Альцгеймера. Но для не-англоязычного пользователя оно ценно своими языковыми играми. В свободное время можно переключиться и на развитие навыков устного счета. В приложении много упражнений, где в игровой форме учишься избавляться от избыточных слов, находить синонимы и структурировать небольшие кусочки текста по смыслу. В общем, милая игрушка, от которой есть польза: после того, как вы поиграете с маленькими текстами, играть с большими не так страшно. У нее приятный дизайн и подходит для тех, у кого B2/С1 с дырками, когда «здесь – знаю, здесь – не знаю».

Меня она учит относиться к своим текстам как к детям, с которыми надо полюбить проводить время, чтобы они доставляли радость.

Наверно, пока на этом все, но мне будет приятно узнать, было ли интересно/полезно, о чем я написала и хочется продолжения, дайте мне знать?»

#редактирование #софт #гость

Grammarly – это разработанное украинцами приложение, которое выходит за рамки простой проверки грамматики английского языка и оценивает стиль, читаемость и эффективность текста. Я подписана на платную версию. Во многих случаях она довольно эффективно помогает бороться с калькой русского (когда ты чувствуешь, что фраза звучит не по-английски, но выразительно переформулировать ее не можешь). Не всегда предложенные варианты хороши, но процентах в 80 текст становится лучше. Естественно, если у вас есть возможность платить за профессиональную редактуру, то лучше за нее платить, но если такой возможности нет, Grammarly неплохо решит основные проблемы текста. Уловка: если вы знаете, что предстоит отредактировать несколько текстов в обозримом будущем, заплатите не сразу за год, а за месяц или три. Так вы немного сэкономите. И после регистрации не покупайте платную версию сразу, подождите неделю-другую, не исключено, что вам предложат скидку.

Elevate – это приложение, изначально разработанное для профилактики Альцгеймера. Но для не-англоязычного пользователя оно ценно своими языковыми играми. В свободное время можно переключиться и на развитие навыков устного счета. В приложении много упражнений, где в игровой форме учишься избавляться от избыточных слов, находить синонимы и структурировать небольшие кусочки текста по смыслу. В общем, милая игрушка, от которой есть польза: после того, как вы поиграете с маленькими текстами, играть с большими не так страшно. У нее приятный дизайн и подходит для тех, у кого B2/С1 с дырками, когда «здесь – знаю, здесь – не знаю».

Меня она учит относиться к своим текстам как к детям, с которыми надо полюбить проводить время, чтобы они доставляли радость.

Наверно, пока на этом все, но мне будет приятно узнать, было ли интересно/полезно, о чем я написала и хочется продолжения, дайте мне знать?»

#редактирование #софт #гость

Пару дней назад наша аспирантка и читательница этого канала попросила написать про то, как собраться и написать “большой” текст - она имела в виду статью на английском языке. Я знаю, что над своим исследованием она давно работает, оно давно дозрело до полноценной большой статьи, поэтому мой быстрый ответ на этот вопрос был: “рыдать и писать”.

Но когда я покрутила этот вопрос в голове, появилось, как кажется, более взвешенное решение.

Здесь я обращусь к теории обучения и к тому, что обучение требует от человека переключения между двумя модусами: сфокусированного и рассеянного внимания. Сфокусированный режим - это основной режим научения, он крайне важен для решения сложных аналитических и рациональных задач. Именно этот режим нужен для того, чтобы текст появился на бумаге. Но не менее важно рассеянное состояние, когда мозг незаметно, в фоновом режиме обдумывает какую-то сложную проблему. Неожиданные решения, озарения, “а-га” моменты происходят именно в этом модусе. Но статья саму себя не намечтает, поэтому сфокусированная работа и перенос результатов и мыслей на твердый носитель выходит все-таки на первый план.

Как показывает мой собственный опыт и наблюдение за коллегами, если исследование готово, черновик текста статьи или отчета пишется дней за 5-15. Речь идет именно о готовом исследовании - все базы данных почищены, регрессионные таблицы построены, интервью проанализированы, обзор литературы в том или ином виде сделан. И нужно пересобрать, иногда переосмыслить результаты исследования и превратить их в черновик текста. Если стоит такая задача, на эти дни нужно обеспечить условия, где вы сможете удобно и управляемо функционировать и в сфокусированном и в рассеянном режимах. Для меня это библиотеки, иногда кафе, в идеале - дача.

В библиотеках можно словить эффект социального заражения: люди вокруг сосредоточенно работают и самому проще перейти в сфокусированный режим. Кроме того, в библиотеках, как правило, большие окна - поэтому можно отвлечься и на пару минут уйти в комфортный рассеянный режим. Наконец, в библиотеках бывают недорогие буфеты или столовые - много часов находиться в сосредоточенном режиме на пустой желудок не получится, но и переесть в библиотечном буфете тоже не выйдет. Кафе работают, скорее, на небольшие спринты - когда письмо затормозилось и нужно как-то переключить внимание. Основное преимущество загородного письма - проблемы с интернетом. Если основное исследование проведено, хороший интернет не нужен. Полное его отсутствие тоже может фрустрировать. А вот мерцающий - самое то. У меня на даче бодрый интернет примерно в 6-7 утра. В это время я могу поискать и скачать какие-нибудь супернужные тексты, но в остальное время приходится довольствоваться архивом и этого достаточно.

Подводя итог - чтобы написать текст, надо обеспечить себе какое-то количество времени, когда вы будете заниматься только текстом. И это не месяцы: неделя-полторы ритмичного письма позволяют довольно сильно продвинуться в работе. Не исключено, конечно, что вы забредете в тупик или вовсе напишете не тот текст, который планировали изначально, но это уже другая история.

Больше про сфокусированное и рассеянное внимание можно прочитать в книгах Барбары Оакли, посмотреть ее же курс на Coursera “Learning how to learn” или адаптацию этого курса от Высшей школы экономики “Учимся учиться. Как преуспеть в школе, не тратя всё время на учёбу”. На мой взгляд, эти знания, в первую очередь, нужны родителям и учителям, чтобы осознанно помогать ребенку выработать навыки учебы. Но и во взрослой жизни понимание механизмов научения и адаптация к ним собственных практик совсем не повредит.

#продуктивность

Но когда я покрутила этот вопрос в голове, появилось, как кажется, более взвешенное решение.

Здесь я обращусь к теории обучения и к тому, что обучение требует от человека переключения между двумя модусами: сфокусированного и рассеянного внимания. Сфокусированный режим - это основной режим научения, он крайне важен для решения сложных аналитических и рациональных задач. Именно этот режим нужен для того, чтобы текст появился на бумаге. Но не менее важно рассеянное состояние, когда мозг незаметно, в фоновом режиме обдумывает какую-то сложную проблему. Неожиданные решения, озарения, “а-га” моменты происходят именно в этом модусе. Но статья саму себя не намечтает, поэтому сфокусированная работа и перенос результатов и мыслей на твердый носитель выходит все-таки на первый план.

Как показывает мой собственный опыт и наблюдение за коллегами, если исследование готово, черновик текста статьи или отчета пишется дней за 5-15. Речь идет именно о готовом исследовании - все базы данных почищены, регрессионные таблицы построены, интервью проанализированы, обзор литературы в том или ином виде сделан. И нужно пересобрать, иногда переосмыслить результаты исследования и превратить их в черновик текста. Если стоит такая задача, на эти дни нужно обеспечить условия, где вы сможете удобно и управляемо функционировать и в сфокусированном и в рассеянном режимах. Для меня это библиотеки, иногда кафе, в идеале - дача.

В библиотеках можно словить эффект социального заражения: люди вокруг сосредоточенно работают и самому проще перейти в сфокусированный режим. Кроме того, в библиотеках, как правило, большие окна - поэтому можно отвлечься и на пару минут уйти в комфортный рассеянный режим. Наконец, в библиотеках бывают недорогие буфеты или столовые - много часов находиться в сосредоточенном режиме на пустой желудок не получится, но и переесть в библиотечном буфете тоже не выйдет. Кафе работают, скорее, на небольшие спринты - когда письмо затормозилось и нужно как-то переключить внимание. Основное преимущество загородного письма - проблемы с интернетом. Если основное исследование проведено, хороший интернет не нужен. Полное его отсутствие тоже может фрустрировать. А вот мерцающий - самое то. У меня на даче бодрый интернет примерно в 6-7 утра. В это время я могу поискать и скачать какие-нибудь супернужные тексты, но в остальное время приходится довольствоваться архивом и этого достаточно.

Подводя итог - чтобы написать текст, надо обеспечить себе какое-то количество времени, когда вы будете заниматься только текстом. И это не месяцы: неделя-полторы ритмичного письма позволяют довольно сильно продвинуться в работе. Не исключено, конечно, что вы забредете в тупик или вовсе напишете не тот текст, который планировали изначально, но это уже другая история.

Больше про сфокусированное и рассеянное внимание можно прочитать в книгах Барбары Оакли, посмотреть ее же курс на Coursera “Learning how to learn” или адаптацию этого курса от Высшей школы экономики “Учимся учиться. Как преуспеть в школе, не тратя всё время на учёбу”. На мой взгляд, эти знания, в первую очередь, нужны родителям и учителям, чтобы осознанно помогать ребенку выработать навыки учебы. Но и во взрослой жизни понимание механизмов научения и адаптация к ним собственных практик совсем не повредит.

#продуктивность

В русскоязычном пространстве не так много мест, где можно научиться писать. В Inliberty я бы хотела поучиться.

Из рекомендованного списка я в этом канале уже упоминала Manchester Academic Phrasebank. Кроме того, когда-то читала другой текст Дейдры Маклоски, не Economic Writing, и он произвел сильное впечатления. Economic Writing добавлю себе в список для чтения.

Из рекомендованного списка я в этом канале уже упоминала Manchester Academic Phrasebank. Кроме того, когда-то читала другой текст Дейдры Маклоски, не Economic Writing, и он произвел сильное впечатления. Economic Writing добавлю себе в список для чтения.

Forwarded from Events and texts (Boris Grozovski)

Для второго модуля курса "Сложный текст" (начнется в следующую субботу, посвящен академическим текстам) сделали ридинг. Он еще расширится - сейчас там 3 занятия из 5. Ниже копирую литературу к своему занятию, про экономические тексты. Список идет от совсем простого к сложному. Уже сдав его, вспомнил про еще один учебник, с которого хорошо начинать - "Азбука экономики" Р.Строупа и Дж.Гвартни.

Пол Хейне. Экономический образ мышления

Хейне не просто дает экономическую теорию, как это обычно делается в учебниках. Он показывает, при помощи каких концепций (инструментов) какие социальные и экономические проблемы решают экономисты. Самое главное, чему может научить экономическая теория – это видеть взаимосвязи различных форм человеческого поведения – начиная с объясняющей многое гипотезы о его рациональности. Это учебник для студентов, но написан он очень живо и умно.

Если вам больше подходит научно-популярная форма изложения, посмотрите книги Стивена Левитта: он решает похожую задачу в более популярной форме (книги «Фрикономика», «Суперфрикономика», «Фрикомыслие», «Когда грабить банк и другие лайфхаки»). Русскоязычные экономисты написали книги, решающие похожую задачу, но для более узкой области – экономической политики (Сергей Гуриев. Мифы экономики; Константин Сонин. Когда закончится нефть). Отличный вариант для детей – книги Марии Бойко («Азы экономики» - для старшеклассников, «Почему бриллианты дороже воды, и еще 47 вопросов про экономику» - для детей помладше).

Robert Neugeboren, Mireille Jacobson. Writing Economics

Гарвардские экономисты сделали гайд, который показывает, 1) чем подход экономистов отличается от концепций, используемых в других социальных науках, 2) как и 3) на каком языке пишут экономисты, 4) как найти свою исследовательскую тему, 5) написать статью и 6) привести ее к нужному формату. На сайте гарвадского центра письма есть еще немало гайдов по письму в других социальных науках, междисциплинарных областях и в отдельных научных жанрах. В интерактивной форме академическому письму учит сделанный этим же центром сайт Harvard Writes. См. также отдельный ресурс по цитированию и статью с анализом редакторского опыта научных журналов и экономических книг.

Deirdre McCloskey. Economic Writing

Эта брошюра будет интересна тем, кто пишет экономические, но не академические тексты. В присущей ей провокационной манере Макклоски показывает, зачем читать и писать экономические тексты.

Paul Dudenhefer. A Guide to Writing in Economics

Это более специальное руководство от экономиста из Duke University. Оно коротко рассказывает о принципах письма, в основном сосредотачиваясь о принципах экономического мышления, жанрах экономической литературы, и более подробно описывает структуру экономического научного текста, основанного на эмпирических данных. На сайте этого центра тоже есть еще немало полезных текстов и линков по академическому письму (например, по структуре аргумента (здесь и тут). Как избежать типичных ошибок в академических текстах по экономике, хорошо показывает Томаш Гавранек из Charles University.

Обобщающий текст еще одного гарвардского экономиста с рекомендацией по структуре экономических статей см. тут. См. также руководство Бена Якобсена из университета Тилбурга по тому, как делать количественные исследования и как о них писать. См. также руководство Марка Беллемара по написанию академических статей в прикладной экономике, и запись Тимоти Тейлора, редактора одного из лучших экономических журналов, о том, как заинтересовать читателя и структурировать научный текст.

Policy papers, economic reports etc

Это особый жанр экономического письма, выполняющий промежуточные функции между академическими текстами и колумнистикой. См. стэнфордское руководство по написанию таких работ. См. также анализ нескольких policy papers по экономике окружающей среды с точки зрения методологии экономического письма. Другие гайды для написания policy papers см. тут, тут, а несколько примеров качественных правительственных white papers из разных стран – здесь.

Пол Хейне. Экономический образ мышления

Хейне не просто дает экономическую теорию, как это обычно делается в учебниках. Он показывает, при помощи каких концепций (инструментов) какие социальные и экономические проблемы решают экономисты. Самое главное, чему может научить экономическая теория – это видеть взаимосвязи различных форм человеческого поведения – начиная с объясняющей многое гипотезы о его рациональности. Это учебник для студентов, но написан он очень живо и умно.

Если вам больше подходит научно-популярная форма изложения, посмотрите книги Стивена Левитта: он решает похожую задачу в более популярной форме (книги «Фрикономика», «Суперфрикономика», «Фрикомыслие», «Когда грабить банк и другие лайфхаки»). Русскоязычные экономисты написали книги, решающие похожую задачу, но для более узкой области – экономической политики (Сергей Гуриев. Мифы экономики; Константин Сонин. Когда закончится нефть). Отличный вариант для детей – книги Марии Бойко («Азы экономики» - для старшеклассников, «Почему бриллианты дороже воды, и еще 47 вопросов про экономику» - для детей помладше).

Robert Neugeboren, Mireille Jacobson. Writing Economics

Гарвардские экономисты сделали гайд, который показывает, 1) чем подход экономистов отличается от концепций, используемых в других социальных науках, 2) как и 3) на каком языке пишут экономисты, 4) как найти свою исследовательскую тему, 5) написать статью и 6) привести ее к нужному формату. На сайте гарвадского центра письма есть еще немало гайдов по письму в других социальных науках, междисциплинарных областях и в отдельных научных жанрах. В интерактивной форме академическому письму учит сделанный этим же центром сайт Harvard Writes. См. также отдельный ресурс по цитированию и статью с анализом редакторского опыта научных журналов и экономических книг.

Deirdre McCloskey. Economic Writing

Эта брошюра будет интересна тем, кто пишет экономические, но не академические тексты. В присущей ей провокационной манере Макклоски показывает, зачем читать и писать экономические тексты.

Paul Dudenhefer. A Guide to Writing in Economics

Это более специальное руководство от экономиста из Duke University. Оно коротко рассказывает о принципах письма, в основном сосредотачиваясь о принципах экономического мышления, жанрах экономической литературы, и более подробно описывает структуру экономического научного текста, основанного на эмпирических данных. На сайте этого центра тоже есть еще немало полезных текстов и линков по академическому письму (например, по структуре аргумента (здесь и тут). Как избежать типичных ошибок в академических текстах по экономике, хорошо показывает Томаш Гавранек из Charles University.

Обобщающий текст еще одного гарвардского экономиста с рекомендацией по структуре экономических статей см. тут. См. также руководство Бена Якобсена из университета Тилбурга по тому, как делать количественные исследования и как о них писать. См. также руководство Марка Беллемара по написанию академических статей в прикладной экономике, и запись Тимоти Тейлора, редактора одного из лучших экономических журналов, о том, как заинтересовать читателя и структурировать научный текст.

Policy papers, economic reports etc

Это особый жанр экономического письма, выполняющий промежуточные функции между академическими текстами и колумнистикой. См. стэнфордское руководство по написанию таких работ. См. также анализ нескольких policy papers по экономике окружающей среды с точки зрения методологии экономического письма. Другие гайды для написания policy papers см. тут, тут, а несколько примеров качественных правительственных white papers из разных стран – здесь.

InLiberty

Тренинг Александра Вилейкиса и Бориса Грозовского

15 мая — 9 окт | сб | 14:00–17:00

Начался новый учебный год, а с ним новый сезон этого блога.

Еще в прошлом учебном году мы запустили семинар по чтению книг про академическое письмо. Я решила поделиться нашей подборкой текстов для чтения.

1. Дисциплинарные конвенции академического письма.

Sword, H. (2012). Stylish Academic Writing.

Сворд пишет о том, как различается стиль в разных дисциплинах и как сделать успешную публикацию в своей дисциплине. Сначала она делает попытку количественно проанализировать тексты в 10 дисциплинах, но затем проваливается во вкусовщину, характерную другим книгам по «хорошему» письму. Тем не менее, книга современная и полезная. Отличные главы про то, как придумывать название для статей, как писать абстракты и - что часто самое сложное для авторов - как начинать свой текст.

2. Как коммуницировать исследовательские результаты.

Becker, H. S. (2007). Writing for Social Scientist. Chicago and London: Chicago University Press.

Классика из классики. Много этнографии и самоэтнографии о том, что мешает и помогает исследовательскому и писательскому процессу.

3. Методы исследования в социальных науках. Стратегии и подходы к решению исследовательских задач.

Abbott, A. (2004). Methods of Discovery: Heuristics for the Social Sciences. New York: W.W. Norton & Company.

После прочтения половины книги я решила, что семинар по ней надо делать в два этапа. В ней речь идет не столько про письмо, сколько про организацию исследования. Много о чем заставляет задуматься.

4. Как писать авторитетно и доводить исследование до статьи.

Kamler, B., & Thomson, P. (2014). Helping doctoral students write: strategies for supervision.

Aitchison, C., Kamler, B., & Lee, A. (2010). Publishing Pedagogies for the Doctorate and Beyond. Routledge.

Книга написана как пособие для научных руководителей, полезна и как педагогические практики, и для самих начинающих исследователей. Очень хотела бы, чтобы эти книги попали ко мне раньше.

5. Как на самом деле выглядит исследовательский процесс.

Halliday, S., & Schmidt, P. (2009). Conducting Law and Society Research. Cambridge: Cambridge University Press.

Сборник искренних интервью 20 классиков направления «Право и общество» о поиске своего места в дисциплине, об институционализации междисциплинарных исследований, о трудностях работы в поле и особенно после поля.

Читали ли вы какие-то из этих книг? Какие другие тексты имеет смысл почитать / поставить на полку?

#reading #книги

Еще в прошлом учебном году мы запустили семинар по чтению книг про академическое письмо. Я решила поделиться нашей подборкой текстов для чтения.

1. Дисциплинарные конвенции академического письма.

Sword, H. (2012). Stylish Academic Writing.

Сворд пишет о том, как различается стиль в разных дисциплинах и как сделать успешную публикацию в своей дисциплине. Сначала она делает попытку количественно проанализировать тексты в 10 дисциплинах, но затем проваливается во вкусовщину, характерную другим книгам по «хорошему» письму. Тем не менее, книга современная и полезная. Отличные главы про то, как придумывать название для статей, как писать абстракты и - что часто самое сложное для авторов - как начинать свой текст.

2. Как коммуницировать исследовательские результаты.

Becker, H. S. (2007). Writing for Social Scientist. Chicago and London: Chicago University Press.

Классика из классики. Много этнографии и самоэтнографии о том, что мешает и помогает исследовательскому и писательскому процессу.

3. Методы исследования в социальных науках. Стратегии и подходы к решению исследовательских задач.

Abbott, A. (2004). Methods of Discovery: Heuristics for the Social Sciences. New York: W.W. Norton & Company.

После прочтения половины книги я решила, что семинар по ней надо делать в два этапа. В ней речь идет не столько про письмо, сколько про организацию исследования. Много о чем заставляет задуматься.

4. Как писать авторитетно и доводить исследование до статьи.

Kamler, B., & Thomson, P. (2014). Helping doctoral students write: strategies for supervision.

Aitchison, C., Kamler, B., & Lee, A. (2010). Publishing Pedagogies for the Doctorate and Beyond. Routledge.

Книга написана как пособие для научных руководителей, полезна и как педагогические практики, и для самих начинающих исследователей. Очень хотела бы, чтобы эти книги попали ко мне раньше.

5. Как на самом деле выглядит исследовательский процесс.

Halliday, S., & Schmidt, P. (2009). Conducting Law and Society Research. Cambridge: Cambridge University Press.

Сборник искренних интервью 20 классиков направления «Право и общество» о поиске своего места в дисциплине, об институционализации междисциплинарных исследований, о трудностях работы в поле и особенно после поля.

Читали ли вы какие-то из этих книг? Какие другие тексты имеет смысл почитать / поставить на полку?

#reading #книги

Чтение Андрю Эббота вдохновило коллегу на создание шуточного опроса - он его уже опробовал в студенческой аудитории. Пока я сочиняю следующий пост, можно ответить на его вопросы по ссылке.

#методы #reading #книги

#методы #reading #книги

Google Docs

Опрос, вдохновленный Эндрю Эбботом

Книга Эббота “The Methods of Discovery” посвящена эвристике - способам решения научных проблем. Эвристика - это способ делать научные открытия, используя некоторые формализуемые приемы. Собственно, перечислением этих практических приемов и занят Эббот на протяжении почти всей книги.

Понятие эвристики ввел в научный оборот математик Джордж Полиа, и когда я добралась до третьей главы, стало понятно, что на уроках геометрии в 10-м классе мой учитель потратил немало времени, чтобы научить нас математической эвристике по Полиа. Раз за разом он повторял четыре пункта: 1) пойми проблему, 2) разработай план, 3) реши задачу, 4) проверь результат. Я помню, что эта кажущаяся очевидной последовательность действий совсем не просто давалась в реальной жизни - чаще всего пропускался первый этап и второй и мы бросались сразу на третий.

В отличие от математической эвристики, говорит Эббот, в социальных науках мы зачастую даже не можем увидеть наперед, в чем проблема, а уж тем более ее решение. Нам надо сначала понять в чем “пазл”, и это понимание приходит одновременно с решением пазла.

Эббот пишет о том, что в научном исследовании мы можем опираться инструменты четырех эвристик: аддитивной, эвристики топика и здравого смысла, общей эвристике и фрактальной.

Аддитивная эвристика - наука в рамках парадигмы или “нормальная” наука.

1. Использовать новые данные

2. Использовать новые уровни анализа (добавлять переменные)

3. Использовать новый метод (или methodological wrinkle)

Эвристика топика и здравого смысла опирается на использование различных риторических приемов, чтобы “помыслить” вопрос. Тут Эббот отсылает к четырем (пяти) риторическим спискам: списку Аристотеля, списку категорий Канта, пентаде драматизма Бёрка и модусам языка Морриса, а также к простому журналистскому списку 5W+H.

Если аддитивную эвристику и эвристику здравого смысла Эббот упоминает пунктирно, предлагая читателю самому разбираться в них по необходимости, то на общей останавливается более подробно и приводит много примеров.

Общая эвристика. Здесь он обсуждает четыре приема.

Эвристику поиска

Эвристику аргумента

Описательную эвристика

Нарративную эвристика.

Коротко пересказать следующие 50 страниц в этом посте, боюсь у меня не получится, поэтому оставлю на будущее, а пока порекомендую читать книгу. Ее можно найти в электронном виде.

#reading #книги

Понятие эвристики ввел в научный оборот математик Джордж Полиа, и когда я добралась до третьей главы, стало понятно, что на уроках геометрии в 10-м классе мой учитель потратил немало времени, чтобы научить нас математической эвристике по Полиа. Раз за разом он повторял четыре пункта: 1) пойми проблему, 2) разработай план, 3) реши задачу, 4) проверь результат. Я помню, что эта кажущаяся очевидной последовательность действий совсем не просто давалась в реальной жизни - чаще всего пропускался первый этап и второй и мы бросались сразу на третий.

В отличие от математической эвристики, говорит Эббот, в социальных науках мы зачастую даже не можем увидеть наперед, в чем проблема, а уж тем более ее решение. Нам надо сначала понять в чем “пазл”, и это понимание приходит одновременно с решением пазла.

Эббот пишет о том, что в научном исследовании мы можем опираться инструменты четырех эвристик: аддитивной, эвристики топика и здравого смысла, общей эвристике и фрактальной.

Аддитивная эвристика - наука в рамках парадигмы или “нормальная” наука.

1. Использовать новые данные

2. Использовать новые уровни анализа (добавлять переменные)

3. Использовать новый метод (или methodological wrinkle)

Эвристика топика и здравого смысла опирается на использование различных риторических приемов, чтобы “помыслить” вопрос. Тут Эббот отсылает к четырем (пяти) риторическим спискам: списку Аристотеля, списку категорий Канта, пентаде драматизма Бёрка и модусам языка Морриса, а также к простому журналистскому списку 5W+H.

Если аддитивную эвристику и эвристику здравого смысла Эббот упоминает пунктирно, предлагая читателю самому разбираться в них по необходимости, то на общей останавливается более подробно и приводит много примеров.

Общая эвристика. Здесь он обсуждает четыре приема.

Эвристику поиска

Эвристику аргумента

Описательную эвристика

Нарративную эвристика.

Коротко пересказать следующие 50 страниц в этом посте, боюсь у меня не получится, поэтому оставлю на будущее, а пока порекомендую читать книгу. Ее можно найти в электронном виде.

#reading #книги

Опрос, опубликованный пару дней назад, основан на идее Эббота, о том, что весь научный поиск связан с девятью методологическими дебатами, существующими в социальных науках. Каждый раз социальному исследователю приходится занимать какую-то позицию в этих методологических дебатах. Эвристикой тогда становится способность посмотреть на проблему с другой методологической позиции.

Эти методологические дебаты можно объединить в четыре группы. Перечислю их максимально коротко.

Споры о методе

1. Позитивизм и интерпретативизм (различия довольно сильные).

Позитивизм - действительность можно измерить.

Интерпретативизм - в реальности нет смысла без взаимодействия, и следовательно, нет способа измерить абстрактное.

2. Анализ и нарратив.

Нарратив - истории самой по себе достаточно, чтобы получить представление о чем-то.

Анализ - поиск причинно-следственных связей (и перечисление набора параметров, создавших ситуацию).

Онтологические споры

3. Бихевиоризм и культурализм.

Бихевиоризм - структуры задают поведение (демография, например). Обычно не обращают внимания на культуру.

Культурные системы - системы символов, которые направляют поведение людей (язык, религия). Социальная жизнь не может быть понята без анализа сигнальных систем.

4. Индивидуализм и эмержентизм

Индивидуализм - единственная реальная единица - индивиды и их действия

Эмерджентизм - сначала общество, потом единицы (Дюркгейм - существуют социальные силы, несводимые к комбинации индивидов). Можно отрицать классы, но нельзя отрицать профессии или фирмы как социальных акторов.

5. Реализм и конструктивизм

Реализм - социальные процессы описывают определенных людей и группы, совершающих понятные действия в окружении, которое может быть описано.

Конструктивизм - социальные процессы - это результат действия людей, которые конструируют свои идентичности и “selves” в процессе взаимодействия, люди и их действия не имеют смысла вне потока взаимодействия.

6. Контекстуализм и нон-контекстуализм

Контекстуализм - социальное понятие или действие не имеет смысла вне контекста

Нон-контекстуализм - понятия и действия имеют смысл сами по себе. Допущение о нон-контекстуализме - основа опросных методов (мы допускаем, что все отвечают вне зависимо от своих контекстов).

Спор о проблеме

7. Выбор и ограничения

(отчасти вариация дебата об индивидуализме / эмерджентизме)

Выбор - люди свободны в выборе в рамках заданных бюджетных ограничений (выбор основан на предположении о транзитивности предпочтений).

Ограничения - структуры ограничивают и направляют индивидов. Люди не свободны в выборе за исключением специально сконструированных институтов, таких как рынок.

8. Конфликт и консенсус

Консенсус (Гоббс) - люди изначально живут в неорганизованном мире, социальные организации и институты удерживают людей от “войны всех против всех”. Что удерживает мир от разрушения? От разрушения людей удерживают нормы, правила и ценности (Парсонс) или ритуалы (Гоффман).

Конфликт (Руссо, Маркс) - почему в мире столько конфликтов? Хотя люди сами по себе добры, на них действует множество репрессивных институтов. Также поиск скрытых норм и правил, но как источника конфликта.

Спор о природе знания

9. Трансцендентное и ситуативное знание

Трансцендентное (универсалистское знание) - традиционная “научная” позиция.

Ситуативное знание - знание всегда ситуативно (близко к конструктивисткому дебату).

Исходя из ответов на опрос, читатели канала, занимают, скорее интерпретативистскую и нарративистскую позицию в споре о методе. Онтологически, скорее, бихевиористы, эмерджентисты, конструктивисты, и поровну разделены во вопросу о значимости контекста. В споре о проблемах скорее занимают позицию, что выбор индивидов ограничен, а обществом движут конфликты. Наконец, в споре о природе знания придерживаются релятивисткого подхода, о том, что знание ситуативно.

Эти методологические дебаты можно объединить в четыре группы. Перечислю их максимально коротко.

Споры о методе

1. Позитивизм и интерпретативизм (различия довольно сильные).

Позитивизм - действительность можно измерить.

Интерпретативизм - в реальности нет смысла без взаимодействия, и следовательно, нет способа измерить абстрактное.

2. Анализ и нарратив.

Нарратив - истории самой по себе достаточно, чтобы получить представление о чем-то.

Анализ - поиск причинно-следственных связей (и перечисление набора параметров, создавших ситуацию).

Онтологические споры

3. Бихевиоризм и культурализм.

Бихевиоризм - структуры задают поведение (демография, например). Обычно не обращают внимания на культуру.

Культурные системы - системы символов, которые направляют поведение людей (язык, религия). Социальная жизнь не может быть понята без анализа сигнальных систем.

4. Индивидуализм и эмержентизм

Индивидуализм - единственная реальная единица - индивиды и их действия

Эмерджентизм - сначала общество, потом единицы (Дюркгейм - существуют социальные силы, несводимые к комбинации индивидов). Можно отрицать классы, но нельзя отрицать профессии или фирмы как социальных акторов.

5. Реализм и конструктивизм

Реализм - социальные процессы описывают определенных людей и группы, совершающих понятные действия в окружении, которое может быть описано.

Конструктивизм - социальные процессы - это результат действия людей, которые конструируют свои идентичности и “selves” в процессе взаимодействия, люди и их действия не имеют смысла вне потока взаимодействия.

6. Контекстуализм и нон-контекстуализм

Контекстуализм - социальное понятие или действие не имеет смысла вне контекста

Нон-контекстуализм - понятия и действия имеют смысл сами по себе. Допущение о нон-контекстуализме - основа опросных методов (мы допускаем, что все отвечают вне зависимо от своих контекстов).

Спор о проблеме

7. Выбор и ограничения

(отчасти вариация дебата об индивидуализме / эмерджентизме)

Выбор - люди свободны в выборе в рамках заданных бюджетных ограничений (выбор основан на предположении о транзитивности предпочтений).

Ограничения - структуры ограничивают и направляют индивидов. Люди не свободны в выборе за исключением специально сконструированных институтов, таких как рынок.

8. Конфликт и консенсус

Консенсус (Гоббс) - люди изначально живут в неорганизованном мире, социальные организации и институты удерживают людей от “войны всех против всех”. Что удерживает мир от разрушения? От разрушения людей удерживают нормы, правила и ценности (Парсонс) или ритуалы (Гоффман).

Конфликт (Руссо, Маркс) - почему в мире столько конфликтов? Хотя люди сами по себе добры, на них действует множество репрессивных институтов. Также поиск скрытых норм и правил, но как источника конфликта.

Спор о природе знания

9. Трансцендентное и ситуативное знание

Трансцендентное (универсалистское знание) - традиционная “научная” позиция.

Ситуативное знание - знание всегда ситуативно (близко к конструктивисткому дебату).

Исходя из ответов на опрос, читатели канала, занимают, скорее интерпретативистскую и нарративистскую позицию в споре о методе. Онтологически, скорее, бихевиористы, эмерджентисты, конструктивисты, и поровну разделены во вопросу о значимости контекста. В споре о проблемах скорее занимают позицию, что выбор индивидов ограничен, а обществом движут конфликты. Наконец, в споре о природе знания придерживаются релятивисткого подхода, о том, что знание ситуативно.

Вся эта гора терминов с латинскими корнями нужна Эбботу для того, чтобы показать, что научные открытия совершаются там, где, социальный исследователь оказывается способен выйти за пределы метода, предзаданного его образованием, его эмпирическим материалом и исследовательским опытом и посмотреть на проблему с других позиций. Подобное жонглирование эвристиками становится возможно по мере расширения прочитанной литературы и используемых методов.

#reading #книги #methods

#reading #книги #methods